¿Quién no ha tenido en sus comienzos uno de estos simpáticos y alegres peces? Una de las especies ideales para arrancar con los acuarios tropicales y sin embargo, pocos de nosotros conocemos que además de ser un pez ornamental, es utilizado para el control de vectores en enfermedades como dengue, paludismo, fiebre amarilla, etc.

Un poco de historia

El guppy o lebiste es uno de los peces más conocidos y fáciles de reproducir. Fueron observados por primera vez por Julius Gollmer en 1856 en Venezuela. El zoólogo alemán Peters en 1859 los descubre nuevamente y los nombra Poecilia reticulata. En 1861 el naturalista italiano De Filippi descubre esta especie otra vez y la nombra Lebistes poeciloides. En 1866, el reverendo John Guppy lleva otros especímenes al museo británico y, al ser diferentes a los anteriores, el director los nombra Girardinus guppyi. Así la misma especie cambia de nombres otras 6 veces más, hasta que en 1963 se analizan todos los especímenes y se determina que pertenecen a la misma especie, otorgando el descubrimiento a Peters, unos 104 años después.

Exportando al mundo

La variedad salvaje soporta hasta temperaturas bajo 0, ph desde 6,5 a 10, diversos grados de dureza y hasta algo de salinidad en el agua. Además de poder sobrevivir en ámbitos con poco oxígeno sin disminución de su tasa reproductiva, bastantes tóxicos, tener entre 50 y 150 alevines por vez y necesitar muy poco espacio para nado. Todo esto hace que la especie en cuestión sea ideal para llevar a lugares donde no es posible colocar otras especies, como pequeños estanques, zanjas, charcos, etc. Al ser tan alta su tasa de reproducción, es muy fácil propagarlos y casi no requieren cuidados. Son casi como “tanques blindados” dentro de los peces larvívoros.

La teoría sostiene que en Barbados (uno de los lugares donde se descubre la especie), no hay dengue ni malaria. Motivo por el cual, junto a las características ya mencionadas, el guppy fue la especie elegida para tratar el paludismo en India, Camboya y Asia en general. Debido a las epidemias desatadas por las tormentas tropicales, comunes en esas áreas.

La primera exportación de guppys a Europa tiene lugar en 1908 y en 1913 se exporta a Asia y América del Norte para combatir el paludismo al ser un gran devorador de larvas de mosquito.

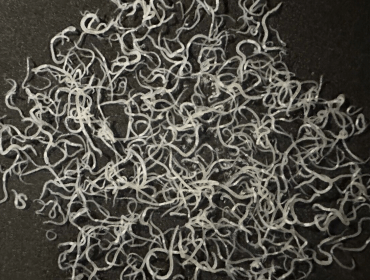

Según estudios realizados por un equipo científico de Bangladesh, los lebistes consumen en promedio 41 larvas de mosquito por día por pez, los machos unas 27 y las hembras unas 55. El estudio concluyó que su voracidad aumenta a la par de la temperatura del agua, algo que sabe la mayoría de los acuaristas.

Problemas

El hombre en su afán de convertir en “habitables” lugares afectados por estas enfermedades, importa una especie extraña al ecosistema local sin haber hecho ningún tipo de investigación previa. Esto ha causado que muchas de las especies locales, se hayan visto obligadas a competir contra la invasora y en muchos casos han perdido la batalla, eliminando por completo poblaciones de especies locales para ser reemplazadas por estos poecilidos.

Una de las especies con las que se ha tenido problemas es con la Skiffia bilineata. Una especie local de México. Los investigadores Alejandra V. Mendez y Constantino M. García de la Universidad de México, han realizado un estudio sobre el tema. En él se constata que los machos lebistes son mucho más “fogosos” que los de Skiffia bilineata y persiguen a las hembras de esta especie a pesar de ser genéticamente incompatibles. El primer problema se genera porque los machos están “programados” para perseguir a las hembras más grandes y las de Skiffia al tener el pendúnculo caudal (lo que une la cola al cuerpo) más ancho, puede darles esa impresión, al punto tal de ignorar a las hembras de su misma especie. El segundo problema es que los machos lebistes tienen un “gancho” o gonopodio que introducen en las hembras lebistes, las hembras de Skiffia no lo tienen y la copulación de estas se realiza uniendo los poros genitales, por lo tanto, al tratar de unirse con los machos, se producen desgarraduras internas en las hembras. Si bien, no está claro si mueren o no, si causa que los machos de su propia especie las rechacen, con la consecuente disminución de su reproducción. Además de esto, también está el problema de las enfermedades “nuevas” en ese ecosistema y la competencia por los recursos disponibles.

En Guam se han detectado poblaciones de guppys, en segmentos particulares de algunos cursos de agua dulce. Originalmente introducidas por el control biológico de vectores, se cree que actualmente son liberadas por los acuaristas. No está probado aún que haya causado desastres ecológicos, pero se sospecha que ha tenido que ver en la desaparición de 3 especies de aguaciles nativas de Hawaii. Motivo suficiente para que se comiencen a levantar las banderas de alerta roja en las organizaciones ecologistas.

En un principio se creyó que la especie controlaba la malaria, pero en los casos de Trinidad y Venezuela, no fue así. Ambos países tenían altas tasas de la enfermedad y esta especie entre las nativas. Aunque la burocracia de la época sí creía en el guppy por lo que hizo que se distribuyera por todo el área, desplazando a especies autóctonas tan o más efectivas comiendo mosquitos.

Especies nativas de Perú como el Rivulus urophtalmus y el Pyrrulina brevis tienen un 98% de eficacia ingiriendo larvas, por lo que la introducción de esta especie era totalmente innecesaria en este caso.

Usando el guppy como control biológico de vectores

Instituciones como el Sacramento-Yolo Vector Control Institute, tienen estanques propios donde reproducen tanto guppys como Gambusia affinis y Gasterosteus aculeatus. Estas especies están a disposición de los moradores del área para liberar en los estanques abandonados, piscinas sin control, zanjas, etc. Tienen que llamar al instituto en cuestión, un técnico verifica el área y decide la cantidad de peces a introducir según los parámetros del agua y su volumen. Al llegar el invierno, mueren por causa de las bajas temperaturas.

Alternativas a la introducción de guppies para controlar los vectores

- En Vietnam experimentaron con copépodos de la familia de los mesocyclops y obtuvieron resultados similares a los realizados con lebistes.

- Introducción de mosquitos con un gen dominante letal (o sea que se exterminan solos) portando la bacteria Wolbachia, lo que los hace estériles.

- Tratamiento químico del agua para eliminar larvas.

- Liberación de Bacillus thuringiensis, más conocido como el BT del maíz BT. Un bacilo que mata insectos.

- Prevención comunitaria, evitar dejar recipientes con agua, estanques, charcos, piscinas, o lugares donde se pueda juntar agua, como ruedas o tanques.

Conclusión

En definitiva, acá vemos como un pez por demás de simpático, altamente eficaz, pero mal empleado, causa desastres ecológicos. La ignorancia del hombre y su creencia de ser superior es la razón por la que estamos con este problema.