(as-verlag.ch) ITAS-Preisträger Mario Casella erzählt von seiner abenteuerlichen Reise durch das Gebirge und von den Menschen und der Geschichte des Kaukasus in "Schwarz Weiss Schwarz" / Ab April im AS Verlag

Sie reicht von den "dunklen Tiefen" des Schwarzen Meeres bis nach Baku an der Küste des Kaspischen Meeres und misst 1.000 Kilometer: die kaukasische Bergkette. Der Höhenrücken trennt Europa von Asien, hier leben unterschiedlichste ethnische Gruppen, werden mehr als vierzig (!) Sprachen gesprochen und die Region war und ist umkämpft. Der Alpinist und Journalist Mario Casella hat die Bergkette zusammen mit dem russischen Alpinisten Alexey Shustrov auf Skiern durchquert und erzählt von diesem Abenteuer in dem mit dem ITAS-Preis für das beste Berg- und Abenteuerbuch ausgezeichneten Titel "Schwarz Weiss Schwarz". Das (Tage)Buch mit Reportagen umfasst 280 Seiten und erscheint im April im AS Verlag – 40 Abbildungen begleiten die Texte.

Mario Casellas Ziel und Antrieb: Den authentischen Kaukasus und dessen Bewohner kennenzulernen und zu porträtieren. So erzählt er in seinen Reportagen sowohl von der wechselvollen Geschichte des Landes als auch den Menschen und der Landschaft. Und natürlich berichtet er von der Skidurchquerung der Kaukasuskette von Derbent am Ufer des Kaspischen Meeres bis hin nach Sotschi.

Mario Casella

Schwarz Weiss Schwarz

Eine abenteuerliche Reise durch das Gebirge und die Geschichte des Kaukasus

2016

Hardcover, ca. 280 Seiten, ca. 40 Abbildungen

AS Verlag

ISBN 978-3-906055-44-2

€ 26,90 | CHF 29,80 * (* empf. VK-Preis)

Erscheint im April 2016.

Showing posts with label Travelogue. Show all posts

Showing posts with label Travelogue. Show all posts

Tuesday, March 08, 2016

NEUERSCHEINUNG: Mario Casella; Schwarz Weiss Schwarz. Eine abenteuerliche Reise durch das Gebirge und die Geschichte des Kaukasus (as-verlag.ch)

Labels:

Adventure,

Alexey Shustrov,

Alpinism,

AS Verlag,

Buch,

Mario Casella,

Schwarz Weiss Schwarz,

Travel,

Travelogue

Wednesday, December 17, 2014

RADIO: James Hopkin - A Georgian Trilogy (bbc.co.uk)

(bbc.co.uk) Short stories by James Hopkin, inspired by his travels in Georgia in autumn 2008

"As well as a new story, Jonke's Schnitzel, going out on BBC Radio 4 on

Sunday 28 December at 7-45pm as part of the station's Vienna season,

there's also a chance to catch my Georgian Trilogy again on BBC Radio 4

Extra. Each part of the trilogy goes out three times a day. A Peacock in

Sulphur (about the painter, Pirosmani) on Christmas Eve at 11am, 9pm,

and, er, 4am. The Wurst Express from Kakheti on Christmas Day at the

same times. Likewise, 3 times on Boxing Day, The Soul is Missing Fairy

Tales! (a line from a poem by Galaktion Tabidze ) I mean, what else are you gonna be doing? " (James Hopkin)

"As well as a new story, Jonke's Schnitzel, going out on BBC Radio 4 on

Sunday 28 December at 7-45pm as part of the station's Vienna season,

there's also a chance to catch my Georgian Trilogy again on BBC Radio 4

Extra. Each part of the trilogy goes out three times a day. A Peacock in

Sulphur (about the painter, Pirosmani) on Christmas Eve at 11am, 9pm,

and, er, 4am. The Wurst Express from Kakheti on Christmas Day at the

same times. Likewise, 3 times on Boxing Day, The Soul is Missing Fairy

Tales! (a line from a poem by Galaktion Tabidze ) I mean, what else are you gonna be doing? " (James Hopkin)

On demand

This programme will be available shortly after broadcast

Episode guide

A Peacock in Sulphur

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 1 of 3

Boxing Day 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The first of three specially commissioned stories by James Hopkin. Niko Pirosmani was one of Georgia's greatest artists, but was it his art that killed him?

Read by Allan Corduner

Producer:Rosalynd Ward

A Sweet Talk Production for BBC Radio 4.

The Wurst Express From Kakheti

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 2 of 3

Christmas Day 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The second of three specially commissioned stories by James Hopkin, inspired by his travels in Georgia.

It is summer 2008 and an impoverished Georgian poet is living in Berlin for three months. He is not expecting to hear shattering news from his homeland.

Read by Tom Goodman-Hill.

The Soul Is Missing Fairy Tales!

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 3 of 3

Christmas Eve 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The third of three specially commissioned stories by James Hopkin, inspired by his travels in Georgia in Autumn 2008.

A tour bus of journalists, writers and artists breaks down on the infamous military highway from Vladikavkaz to Tbilisi. It is only nine days since the Russian army withdrew from parts of Georgia, but there are rumours of a return.

Read by Ben Miles.

"As well as a new story, Jonke's Schnitzel, going out on BBC Radio 4 on

Sunday 28 December at 7-45pm as part of the station's Vienna season,

there's also a chance to catch my Georgian Trilogy again on BBC Radio 4

Extra. Each part of the trilogy goes out three times a day. A Peacock in

Sulphur (about the painter, Pirosmani) on Christmas Eve at 11am, 9pm,

and, er, 4am. The Wurst Express from Kakheti on Christmas Day at the

same times. Likewise, 3 times on Boxing Day, The Soul is Missing Fairy

Tales! (a line from a poem by Galaktion Tabidze ) I mean, what else are you gonna be doing? " (James Hopkin)

"As well as a new story, Jonke's Schnitzel, going out on BBC Radio 4 on

Sunday 28 December at 7-45pm as part of the station's Vienna season,

there's also a chance to catch my Georgian Trilogy again on BBC Radio 4

Extra. Each part of the trilogy goes out three times a day. A Peacock in

Sulphur (about the painter, Pirosmani) on Christmas Eve at 11am, 9pm,

and, er, 4am. The Wurst Express from Kakheti on Christmas Day at the

same times. Likewise, 3 times on Boxing Day, The Soul is Missing Fairy

Tales! (a line from a poem by Galaktion Tabidze ) I mean, what else are you gonna be doing? " (James Hopkin)On demand

This programme will be available shortly after broadcast

Episode guide

A Peacock in Sulphur

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 1 of 3

Boxing Day 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The first of three specially commissioned stories by James Hopkin. Niko Pirosmani was one of Georgia's greatest artists, but was it his art that killed him?

Read by Allan Corduner

Producer:Rosalynd Ward

A Sweet Talk Production for BBC Radio 4.

The Wurst Express From Kakheti

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 2 of 3

Christmas Day 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The second of three specially commissioned stories by James Hopkin, inspired by his travels in Georgia.

It is summer 2008 and an impoverished Georgian poet is living in Berlin for three months. He is not expecting to hear shattering news from his homeland.

Read by Tom Goodman-Hill.

The Soul Is Missing Fairy Tales!

James Hopkin - A Georgian Trilogy Episode 3 of 3

Christmas Eve 2014 11:00 BBC Radio 4 Extra

The third of three specially commissioned stories by James Hopkin, inspired by his travels in Georgia in Autumn 2008.

A tour bus of journalists, writers and artists breaks down on the infamous military highway from Vladikavkaz to Tbilisi. It is only nine days since the Russian army withdrew from parts of Georgia, but there are rumours of a return.

Read by Ben Miles.

Labels:

Art,

BBC,

Drama,

Galaktion Tabidze,

Georgia,

James Hopkin,

Pirosmani,

Podcast,

Radio,

Reading,

Stories,

Tbilisi,

Travel,

Travelogue

Wednesday, June 18, 2014

REISEPORTRÄTS: Bergkarabach. Von Bastien Dubois - Samstag, 28. Juni um 14:26 Uhr (arte.tv)

(arte.tv) Bastien Dubois‘ Animationsfilmreihe "Reiseporträts" greift das Erfolgsrezept seines Kurzfilms "Madagaskar, ein Reisetagebuch" auf, der 2011 für den Oscar nominiert wurde. Die Serie ist eine sehr subjektive Reise um die Welt, ein Geflecht aus originellen Geschichten, die nach Art eines Reisetagebuchs in Szene gesetzt werden.

vimeo.com/bastiendubois

vimeo.com/bastiendubois

Labels:

Animation,

Armenien,

ARTE,

Aserbaidschan,

Bastien Dubois,

Documentary,

Karabakh,

Nagorno-Karabakh,

Television,

Travel,

Travelogue,

TV,

Video,

vimeo

Monday, August 26, 2013

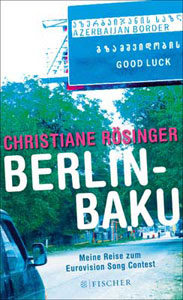

REZENSION: Songs of D. and O. Christiane Rösingers Reisebericht aus Baku leidet an Dünkel und Oberflächlichkeit. Von Thomas Melzer

In ihrem Reisebericht “Berlin – Baku” (S. Fischer-Verlag 2013) bekennt sich die Berliner Liedermacherin Christiane Rösinger zur „Durchfahrtsessayistik“: Gerade der flüchtige Blick des Vorbeifahrenden erfasse die wesentlichen Eigenschaften einer Stadt oder Landschaft. Der „Aufenthaltsessayist“ dagegen, hält sie dem Leiter des Goethe-Institutes in Georgien, Stefan Wackwitz, vor, habe „den abgestumpften Alltagsblick, wundert sich über nichts mehr und kann das Besondere eines Ortes bald nicht mehr erkennen.“

In ihrem Reisebericht “Berlin – Baku” (S. Fischer-Verlag 2013) bekennt sich die Berliner Liedermacherin Christiane Rösinger zur „Durchfahrtsessayistik“: Gerade der flüchtige Blick des Vorbeifahrenden erfasse die wesentlichen Eigenschaften einer Stadt oder Landschaft. Der „Aufenthaltsessayist“ dagegen, hält sie dem Leiter des Goethe-Institutes in Georgien, Stefan Wackwitz, vor, habe „den abgestumpften Alltagsblick, wundert sich über nichts mehr und kann das Besondere eines Ortes bald nicht mehr erkennen.“

Der Essayistenstreit lässt sich mit der Veröffentlichung von „Berlin – Baku“ als erledigt betrachten. Rösinger hat sich – im Frühjahr 2012, anlässlich des Eurovision Song Contest - in einem VW-Bus auf den Weg nach Aserbaidschan gemacht und reflektiert ihre Wahrnehmungen nun via Rückspiegel. Mehr als Oberfläche wird so naturgemäß nicht sichtbar. Wo das Durchfahrtstempo Lücken in der Wahrnehmung ließ, füllt Rösinger diese im Nachhinein per Google oder Gossip. „Jeden Tag werden sämtliche Zufahrtsstraßen ins (Bakuer) Zentrum ein paar Stunden lang gesperrt, immer wenn sich Staatskarossen oder wichtige Delegationen durch die Stadt bewegen,... Ein normaler Weg von der Innenstadt in einen Nachbarbezirk kann da schon vier oder fünf Stunden dauern.“

Unbestritten hat Baku ein Verkehrsproblem, die absurde Übertreibung und Verallgemeinerung schon im Banalen aber steht beispielhaft für Rösingers Attitüde im Ganzen: Man hat sie vor Aserbaidschan gewarnt, schreibt sie, und sie selbst bleibt Zeit ihres Besuches fest entschlossen, sich dort nicht zu wundern, sondern das Land quasi mit dem Hintern anzusehen. „Hier müssen wir also ganze vier Tage lang bleiben. ... Was soll man mit diesem Baku anfangen?“

Das künstlerische Schaffen Rösingers, deren Album „Songs of L. and Hate“ (2010) ihr verbreitet den Ruf eintrug, eine der besten deutschen Liedermacherinnen zu sein, lebt von der misanthropischen Perspektive auf „die allgemeine Sinnlosigkeit der Existenz“, ihr Reisebericht darbt daran. Darüber ließe sich hinwegsehen, stände Rösinger mit ihrer unerschütterlich selbstgewissen und -gerechten Art der Weltanschauung allein und nichts weniger als der europäischen Integration im Wege. Es ist genau jene westliche Dünkelhaftigkeit, die sich als Grundton durch die Aserbaidschan-Kapitel des Buches zieht, welche die von Rösinger beschriebene vielfältige Überkompensation der Aserbaidschaner erst schürt: Nehmt uns wahr und nehmt uns ernst – und sei es mit dem höchsten Haus der Welt! Schon Kurban Said warf in seinem Kaukasus-Schlüsselroman „Ali und Nino“ vor 100 Jahren die Zukunftsfrage auf, ob Baku künftig zum „rückständigen Asien oder zum modernen Europa“ gehören werde. Für Rösinger, die in ihrem Buch auswalzt, wie sie in einem aserbaidschanischen Straßenrestaurant vor Baku keine mitteleuropäische Bedienung antrifft und inmitten der „Servicewüste“ sogleich die „Dorfdeppen von Samaxi“ vermutet, scheint die Frage beantwortet: finsterstes Asien.

Das Buch strotzt vor tendenziösen Fehlinformationen, oft dargeboten in einem verräterisch süffisanten Sound: Die Flame Towers (das neue Wahrzeichen der Stadt) seien „abrutschende Neubauten“ und nicht bewohnbar. (Wahr ist: Soeben eröffnete hier das teure „Fairmont“-Hotel.) Die neuen Taxis seien eigens für den ESC aus London eingeflogen. (Sie wurden in China produziert und wurden auch nach dem ESC noch zu hunderten eingeführt.) Journalisten, die über den Nagorny-Karabach-Konflikt berichten, würden zusammengeschlagen. (Der Journalist Chingiz Mustafayev, der die Gräuel des Karabach-Krieges filmte, ist seitdem in Aserbaidschan Nationalheld.) Erstaunlicherweise unternimmt die Reiseautorin nicht einmal den Versuch, ihre Wahrnehmungen in den Zusammenhang mit dem großen nationalen Trauma zu bringen, den die Aserbaidschaner mit dem Verlust eines Fünftels ihres Territoriums und der Entwurzelung von einer Million Menschen infolge des Karabach-Krieges vor nur 20 Jahren erlitten.

Fürwahr, es gibt in Aserbaidschan viel zu kritisieren. Wer dies jedoch demagogisch tut, wer meint, aus vier Tagen Aufenthalt das Land kennen und bewerten zu können, ist in seiner leichten Widerlegbarkeit keine Stütze für die demokratischen Kräfte in Aserbaidschan. Natürlich ist z.B. zu beklagen, dass die politische Opposition im Zentrum von Baku nicht demonstrieren darf. Tatsache ist auch die Auflösung ungenehmigter Demonstrationen durch die Polizei (die übrigens von deutschen Polizisten im „Crowd Management“ trainiert wird). Warum aber benutzt Rösinger in diesem Zusammenhang das Wort „zusammengeknüppelt“ – wo stand sie, dass sie sah, was der Verfasser aus mehrfacher eigener Anschauung nicht bestätigen kann?

„Und wie sollen die Leute hier etwas davon mitkriegen, wenn es keine Presse ... gibt?“ Blödsinn! Regierungsferne Presse hat es tatsächlich nicht leicht in Aserbaidschan. Warum aber verschweigt Rösinger dem arg- und ahnungslosen deutschen Leser, dass „Musavat“, die Zeitung einer Oppositionspartei, die auflagenstärkste Zeitung Aserbaidschans ist?

Rösinger verhält sich nicht anders als etliche deutsche Journalisten, die zum ESC nach Baku kamen, aus dem Flugzeug stiegen und eigentlich über das Land schon alles wussten. Das, was sie dann zum Besten gaben, war oft tendenziöser, einseitiger, unredlicher Journalismus. Bei dem Autor, der seit 2011 in Baku lebt und eine halbe DDR-Biografie hat, löst das einen schmerzhaften Reflex aus, den er schon an sich kennt: eine Gesellschaft über alle kritischen Vorbehalte hinweg gegen Demagogen oder ahnungslose Besserwisser in Schutz zu nehmen.

Einen Trost bietet die Lektüre des Rösinger-Buches immerhin dann, wenn die Autorin unfreiwillig komisch wird. Wiederholt habe ihre von „Gendermarkierungen“ freie Erscheinung dafür gesorgt, schreibt Rösinger, dass sie und die sie begleitende „Frau Fierke“ im Südkaukasus für Männer gehalten wurden. Dann aber sitzen sie abends im Hotel am offenen Fenster, rauchen und trinken Dosenbier. Von unten winken ein paar Jungs. „Für was die uns wohl halten? ... Sexarbeiterinnen, die sich wie in Amsterdam in Schaufenster setzen?“ So fern für Bakuer Jungs das Amsterdamer Rotlichtviertel ist, so fremd ist Baku Christiane Rösinger. Ahnungslosigkeit und Hybris gehen bei ihr Hand in Hand und miteinander durch. Würde Rösinger ihre eigenen Songs ernst nehmen, hätte sie ihr Buch nicht oder nicht so geschrieben: Du hast Dir Deinen Reim / und Dein Bild gemacht / dann kommt die Wirklichkeit / und sagt „falsch gedacht“ („Desillusion“ aus „Songs of L. and Hate“).

AmazonShop: Books, Maps, Videos, Music & Gifts About The Caucasus

Labels:

Amazon,

Azerbaijan,

Baku,

Book,

Chingiz Mustafayev,

Christiane Rösinger,

GIZ,

Goethe Institut Tbilisi,

Review,

Stefan Wackwitz,

Thomas Melzer,

Travel,

Travelogue,

Zaha Hadid

Location:

Baku, Aserbaidschan

Monday, August 12, 2013

PHOTOGRAPHY: Tsageri - in Racha Lekhumi. By Robert Senftleben (flickr.com)

Tsageri (2009) at the foot of the Caucasus lies Tsageri a small town, in which it can

be hard to find any thing else than sweet russian bunny milk - There

is cows every where in the streets - but that does not mean that the

shelves are packed with milk products like in Denmark when you go to

the supermarkets - To a much higher degree people we saw in Georgia

seem to supply them selves from their own cow, chickens and gardens

than is the case in Northern Europe.

Source: flickr.com/fromdenmarktoindia

Set: flickr.com/georgia

Source: flickr.com/fromdenmarktoindia

Set: flickr.com/georgia

Labels:

bicycle,

Denmark,

Flickr,

Georgia,

Photography,

Racha,

Racha-Lechkumi,

Robert Senftleben,

Travel,

Travelogue,

Tsageri

Sunday, July 28, 2013

ARCHITECTURE: Exploring Tbilisi's Endangered Art Nouveau. By Jennifer Walker (huffingtonpost.com)

(huffingtonpost.com) My sweaty hands flicked through the rail of vintage clothing that was too small for me anyway, and I thought I would get done for loitering. My eyes were fixed on the open door in the back of the small second-hand store on Agmashenebeli Avenue, plotting for someway to sneak into the interior of one of Tbilisi's key art nouveau buildings.

With the shop assistant's back turned, I slipped into the cool corridor. I motioned forward, conscious of my heels tapping on the tile flooring as I looked up at the frescoes on the wall, depicting scenes from "The Knight in the Panther Skin" by Shota Rustaveli, a classic poem in Georgian literature. The crack in the paint traced a road up to the flaking ceiling in desperate need for restoration, while the wrought-iron staircase of flowers set against the painted backdrop referred to the building's original beauty that showed through the decay.

There is very little academic knowledge available on Georgian art nouveau, mostly due to its rejection during the Soviet era, when the once popular style became demoted to the category of "unimportant art". While art nouveau in Georgia is slowly gaining academic recognition, there is also the danger that many of these key examples of Georgian modernism are on the verge of becoming extinct.

How art nouveau style came to Georgia is still uncertain, some say that the modernist movements from France and Germany penetrated Russia, and the "stil modern" style eventually trickled down through to the Caucasus. Others cite Georgia's location on the Black Sea as the direct point of entry for the art form from Europe. Even though art nouveau was imported, the Georgians transformed it into an art movement they could call their own.

Art nouveau arrived fashionably late in Tbilisi, when early examples popped up around the city circa 1902. The residential house on the former Vartsikhe Street, now renamed Rome Street located just behind 36 Agmashenebeli Avenue, is the oldest example to date. The Georgian architect Simon Kldiashvili, who best represented the architectural side of the Georgian art nouveau movement, made his mark on this façade characterized by undulating iron balconies.

Tucked in a side-street off Agmashanebeli Avenue, the multicolored tiles, broken off in places, crown the top of 3b Ia Karagereteli Street (1903). The walls are stripped bare, down to the naked brickwork, covered only in patches of paint and plasterwork, becoming another monument left to the ravages of time and bad maintenance.

The air of fading grandeur lingers among the flaking buildings, where modernism and neo-classical design live side by side. Going inside these semi-abandoned houses, even if they are not classically art nouveau themselves, there are continuous reminders of the "stil modern", from the iron railed stairways to the details in the tiles.

The air of fading grandeur lingers among the flaking buildings, where modernism and neo-classical design live side by side. Going inside these semi-abandoned houses, even if they are not classically art nouveau themselves, there are continuous reminders of the "stil modern", from the iron railed stairways to the details in the tiles.Shops, industrial buildings, theaters and cinemas also carried the style. The Kote Marjanishvili Theater, built in 1907 by S. Krichinski, captures the spirit of the age. Originally known as the K. Zubalashbili People's House, named for the building's commissioners the Zubalashvili brothers, the Marjanishvili Theater marries French style art nouveau with Georgian "stil modern".

The Apollo Cinema, dating back to 1909, was once a thriving movie theater, where the introduction of art nouveau along with the art of film arrived simultaneously in Georgia. However, the Apollo cinema has become a tragic testimony to the neglect and risk hanging over the art nouveau heritage of the Georgian capital. The building was listed among Tbilisi's most endangered monuments, and until recently it was on the verge of condemnation. While its restoration may have saved the building from being torn down, the Apollo has undergone poor renovations, which resulted in the loss of its original features.

The art nouveau that was once immensely popular throughout Georgia has been forgotten, neglected and the conservation of Tbilisi's art nouveau heritage has become a serious problem. Ever since the Soviet Regime, which considered the style bourgeois, art nouveau was condemned as "a crime of ornamentation." For this reason "stil modern" was never considered an important part of Georgia's heritage, letting damp, poor maintenance and age erode these buildings until they fall into disrepair, ruin and are eventually pulled down or become subject to poor renovation work, where frescoes are erased by paint and ornamental plaster details are lost.

The need to put Tbilisi's art nouveau on the map has been noted in recent years. The Art Nouveau Preservation group aims not only to draw attention to these monuments, but also seeks to raise awareness for the need of their conservation. The group hopes to encourage more academic study into its history, since it's become a black spot on the architectural map of the Former Soviet Republic of Georgia.

In 2002, the World Monuments Fund included Georgian art nouveau in its list of most important and endangered monuments, and as of 2006, Tbilisi's art nouveau has been registered in the Brussels "Reseau, Art Nouveau Network. It also became a member of the Barcelona "Art Nouveau European Route."

I would like to give special thanks to Maia Mania for her knowledge and help in my research on Georgian art nouveau.

References:

1. Nestan Tatarashvili, Art Nouveau in Tbilisi: Guidebook, map and routes (2008)

Tbilisi may be one of the great art nouveau cities of Europe, but it's one that hasn't received the recognition it deserves - and perhaps by the time it does, it'll be too late.

Labels:

Architecture,

Architektur,

Art,

Art Nouveau,

Caucasus,

Georgia,

History,

Huffington Post,

Jennifer Walker,

Photography,

Tbilisi,

Travelogue

Tuesday, July 09, 2013

ARTIKEL: Gulags in Sibirien. Stalin war ein Großer! Von Sergej Lochthofen (faz.net)

(faz.net) Die Geschichte der Gulags interessiert viele in Sibirien. Die Frage, wer

für das Grauen verantwortlich war, dagegen nicht. Eine Lesereise.

Alle Versuche, etwas zu erklären, helfen nichts.

Der Mann hört nicht zu. Amtlich gesehen, bin ich ein paar Stunden zu

früh aus Frankfurt kommend in Moskau gelandet. Ein scheinbar belangloser

Zwischenstopp auf dem Weg nach Sibirien. Nun sitze ich im Transitraum

fest. Das Visum gilt erst ab null Uhr. Ein Versehen, dass erklärbar ist.

In jedem Land. Hier nicht. Hier ist es kein Versehen, sondern ein

Vergehen.

Ein Vergehen, das mich 2000 Rubel Strafe kostet, und was viel schlimmer ist: ich verpasse meinen Weiterflug nach Krasnojarsk am Jenissei, der ersten Station meiner zehntägigen Lesereise durch einstige Gulag-Städte Sibiriens. Orte, in denen Millionen Menschen, davon viele Deutsche, im Gefängnis saßen oder wie mein Großvater im Viehwaggon hin und her gekarrt wurden, bis sie starben oder sich in einem Lager zu Tode schufteten.

Sofort hämmert es in meinem Kopf: Ist das die Begrüßung für einen, der sich etwas zu viel mit Gulag und Stalin, dem KGB und Folterkellern beschäftigt? Ich will es nicht glauben und folge dem Grenzer durch die Flure des Flughafens Domodedowo, in der Hoffnung, bei einem seiner Vorgesetzten Verständnis zu finden. Das ist nicht der Fall. Der kalte Krieg scheint hier noch nicht vorbei, er hat nur neue Formen angenommen. Punkt null Uhr bekomme ich meinen Pass zurück. Kurz zuvor hat die lindgrüne Maschine der sibirischen Fluglinie abgehoben. Die nächste nach Krasnojarsk startet in 24 Stunden. Das wird eine lange Nacht und ein noch längerer Tag.

Rache an den Deutschen - wegen Merkel

Ein älteres Paar aus Österreich auf der Heimreise amüsiert sich über mein Missgeschick: „Nehmen’s des net persönlich, Sie sind halt Opfer der großen Politik. Weil die Russen nicht frei in den Westen reisen dürfen, rächen sie sich an jedem, der ihnen den geringsten Anlass bietet“, so habe es ihnen ihr russischer Dolmetscher erklärt. „Die Deutschen stehen auf der Liste ganz oben.“ Der Mann aus Wien weiß es: „Wegen Ihrer Frau Merkel!“ Aha. Ich sitze also fest, weil Frau Merkel Putin nicht traut? Nun, ich tue das auch nicht.

+++

Es ist ein Uhr, als ich am Schalter der Luftlinie die Verhandlungen über den Weiterflug aufnehme. „Alles ausgebucht“, lächelt mir die Dame entspannt ins Gesicht. Mir wird heiß. Schaffe ich es nicht, an diesem Tag aus Moskau wegzukommen, kann ich die ganze Lesereise abschreiben. Es folgt eine quälende halbe Stunde, in der sie nur ab und zu mit dem Kopf schüttelt. Dann eilt ihr eine Kollegin zur Seite und siehe da, einige Klicks später, strahlt sie: „Tatsächlich, hier haben wir doch was . . .“ Ich atme tief durch, „. . . aber nur in der Business-Klasse. Sie müssen 712 Euro zuzahlen.“

Einen Augenblick bin ich versucht, zwei 50-Euro-Scheine in meinen Pass zu legen und den Damen zu reichen. Das Spiel kenne ich seit meiner frühesten Jugend. Wann immer die Mutter mit uns Kindern nach dem ewigen Winter in Workuta, im Nordwesten Russlands, Richtung Süden fuhr, gab ihr der Vater ein Extrapäckchen Rubelscheine mit. Eine durchgehende Fahrkarte aus dem Norden bis auf die Krim konnte man in der Sowjetunion nicht lösen. Immer war in Moskau Schluss, immer musste man sich vor dem kleinen Fenster am Schalter auf dem Kursker Bahnhof verbiegen und bekam doch kein Billet.

Ein Computer, der gern Whisky trinkt

Die Mutter schon. Sie legte ein paar Scheine mit dem Porträt Lenins in den Ausweis. Die einzige Form von Agitation, die man sofort verstand. In den Breschnew-Jahren war es nicht besser. Der Aufbau des Kommunismus schritt voran, Geld hatten viele genug, nur konnte man dafür nichts kaufen. Keine Butter, kein Salz, keine Zahnbürsten, kein Klopapier. Der Naturalientausch von „Defizit“- Waren aber blühte.

So lernte ich in den achtziger Jahren auf einem Moskauer Flughafen einen Computer kennen, der gern Whisky trank. Zuerst, ohne Whisky, gab er die Information heraus, dass die Maschine leider, leider überbucht war. Als dann aber die Flasche, ein Mitbringsel für meinen Freund, neben ihm stand, war auf einmal ein Platz frei. Natürlich stellte sich dann heraus, dass die Iljuschin halbleer in den Süden flog. Wer aber nicht bereit war, dem Personal „na Lapu“ - etwas „auf die Pfote“ zu geben - musste auf den Weiterflug trotzdem tagelang warten.

Ob Chruschtschow, Breschnew oder Putin, die Damen am Tresen der Fluggesellschaft gehen ihren Geschäften nach, egal, was die Kreml-Uhr geschlagen hat. Auch in dieser Nacht, am Anfang meiner Lesereise. Routiniert erhöhen sie den Druck auf den begriffsstutzigen Ausländer. Um zwei Uhr heißt es: „Sorry, wir haben uns geirrt, es sind nicht 712, sondern 927 Euro zu zahlen.“

Was soll man anderes erwarten? Auf der Reise entlang der Transsib begleiten mich jüngste Umfragen: Breschnew ist der beliebteste Politiker der Russen. Immerhin, Stalin kommt nach Lenin nur auf Platz drei. Ist das schon der Fortschritt? Gorbatschow landet abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Am Morgen bei Schichtwechsel stehe ich wieder am Schalter. Zwei neue Damen wundern sich über das Treiben ihrer Kolleginnen. „Wollen Sie denn unbedingt Business fliegen? Nein?“ Na dann, 80 Euro für das Umbuchen und guten Flug. Es gibt also auch anständige Menschen. Und natürlich ausreichend Plätze in der Maschine. Die alltägliche Korruption hat diesmal einen kleinen Misserfolg einstecken müssen.

+++

Willkommen im NKWD-Folterkeller

Der Gang ist schmal und dunkel. Massive Türen mit monströsen Schlössern und tief sitzenden Gucklöchern lassen ahnen, wie es hier früher zuging. Drei Liegen pro Zelle mussten reichen. Selbst wenn über zwanzig Personen in dem Raum eingepfercht waren.

Willkommen im NKWD-Folterkeller von Tomsk, der einzigen Erinnerungsstätte dieser Art in einer russischen Stadt. Nicht, dass es an Kellern mangelte. Jede Stadt hatte ihre eigenen dunklen Gänge, in denen der NKWD, der Vorgänger des KGB, verhörte und mordete. Doch mehr Erinnerung - und also mehr Beunruhigung - ist nicht erwünscht. In einem Land, in dem an der Spitze ein ehemaliger KGB-Mann steht, nicht besonders verwunderlich.

Die Lebenswege der Opfer, die durch dieses Tor zur Hölle gingen, spiegeln die einzelnen Stadien des Stalinismus. Ein Mitglied der Kerenski-Regierung von 1917, die Fürstin Golizyn, oder ein Offizier der weißen Garde, die nach 1917 gegen die Bolschewiki kämpfte - sie alle wurden vernichtet. Schon bald waren auch die „eigenen“ dran. Professoren, Ingenieure, Lehrer, der Kern der neuen Intelligenzija, aber auch einfache Leute, Arbeiter, Bauern. Erst während der Perestroika kam der Strom langsam zum Erliegen. Doch er versiegte nicht.

Noch aus dem Jahr 1988 sind im Tomsker Keller Gulag-Opfer verzeichnet. Dissidenten, deren Weg aus der Verhörzelle jetzt immer öfter in die Psychiatrie führte. Als mein Großvater, Pawel Alförow, in Zeiten des „Großen Terrors“ nach Tomsk kam, war er zum zweiten Mal „wegen antisowjetischer Tätigkeit“ verurteilt worden. Tomsk blieb für ihn nur eine Episode. Über Nowosibirsk und Tjumen brachten sie ihn schließlich in die Workuta, jenen Ort, an dem auch mein Vater über zwanzig Jahre eingesperrt war. Im Gegensatz zu Sibirien gibt es dort nicht einmal Bäume. Workuta in der Arktis und Magadan im Fernen Osten sind für die Russen bis heute die Schreckensorte schlechthin.

Ein Deutscher, der den Russen ihre Verbrechen erklärt

Auf der langen Fahrt mit dem Zug durch endlose Sümpfe und Birkenauen vom Jenissej an den Ob lese ich in einem russischen Magazin eine nette Anekdote. Ein bekannter Schauspieler witzelt: „Als die Diebe auf meiner Kühlschranktür nur zwei Magnete sahen - aus Workuta der eine, der andere aus Magadan - gaben sie dem Kater zu essen, erledigten den Abwasch und verschwanden, ohne etwas angerührt zu haben.“ Magnete mit Ansichten der Orte, die man besucht hat, sind eine Leidenschaft der Russen.

Die Lesungen in Tomsk und Krasnojarsk sind voll. Das überrascht. Ein Deutscher, der den Russen in russischer Sprache erklärt, was ihre Väter und Großväter verbrochen haben, das muss man erst mal hören wollen. Auffällig: Das Publikum in Sibirien, das sich für diesen blutigen Teil der gemeinsamen Geschichte interessiert, ist deutlich jünger als in Berlin, Weimar oder Freiburg.

+++

In Nowosibirsk folge ich der Einladung eines populären Radiosenders zu einem Studiogespräch. Die Moderatoren, ein älterer Mann mit Rauschebart und eine junge Frau, geben sich locker. Vor allem achten sie darauf, dass das Livegespräch über die Verbrechen im Gulag nicht in die Tiefe geht. Der ungewöhnliche Lebensweg eines Jungen, der in Workuta in der Verbannung geboren wird und dann in den Osten Deutschlands kommt, scheint ihnen allemal unterhaltsamer als die grausamen Erlebnisse meines Vaters und Großvaters. Doch dann übernehmen die Zuhörer die Regie. Eine empörte Frau am Telefon hat die Nase voll. In gereiztem Ton fragt sie, warum dieser Mensch, also ich, ständig so schlecht über den großen Stalin rede? Schließlich habe Stalin doch den Krieg gegen die Deutschen gewonnen.

Dankbar für Millionen Tote

Die Moderatoren

feixen, lassen die Zwischenmusik weg und wollen, dass ich sofort auf

Volkes Meinung reagiere. Sehr gern, ich habe keine Angst, auch wenn mich

viele gewarnt haben. „Ihr Russen seid ein seltsames Volk. Ein kranker

Diktator bringt Millionen von euch um, und ihr seid ihm auch noch

dankbar.“ Der Nachsatz lässt die Gesichter der Redakteure gefrieren.

„Nicht Stalin, das Volk hat den Sieg errungen“, fahre ich fort. „Mit

einem schrecklich hohen Blutzoll. Und war es nicht Stalin, der kurz vor

Kriegsbeginn alle Generäle erschießen ließ? Das Land war praktisch

wehrunfähig, als die Deutschen einfielen. Umgekehrt lautet die Wahrheit:

Stalin hat das Volk Millionen zusätzliche Opfer gekostet.“

Die Zuhörerin will jetzt nicht mehr mit mir reden. Als dann noch das Reizwort „Pussy Riot“ fällt und die harte Behandlung der schrillen Mädchen durch die Behörden, wird die Atmosphäre im Studio eisig. Bei der Verabschiedung schweigt der Rauschebart, während die Moderatorin trotzig bemerkt: „Mich haben Sie nicht überzeugt. Ich bleibe dabei: Stalin war ein Großer!“

Eine Meinung, die mir in den Gesprächen nach den Lesungen wiederholt begegnet. Vor allem, wenn es in der eigenen Familie keine unmittelbaren Opfer der Verfolgung gab, oder wenn man sie vergessen hat. Hingegen scheint der Umstand, dass Russland keine „Derschawa“ mehr ist, keine Weltmacht, viele Patrioten arg zu schmerzen.

Laxer Umgang mit der Geschichte

Später, im Hotel, sehe ich in den Nachrichten, wie aktuell das Thema Stalinismus in Sibirien ist. Bei Abrissarbeiten in der Innenstadt sind Knochen gefunden worden. Schädel mit Einschusslöchern am Hinterkopf. Wer die Opfer sind, muss der Moderator nicht erklären: Die Stadt ist auf den Knochen von Gulag-Häftlingen erbaut. Auch viele deutsche Kriegsgefangene überlebten die Haft nicht. Das abgerissene Gebäude war ein Gefängnis. Doch was die Stadt umtreibt, ist nicht die Sorge, wie man die Hinterbliebenen der Erschossenen findet. Nein, man hat Angst, der Investor könnte abspringen. Der Vizegouverneur vollführt im Fernsehen einen Tanz auf rohen Eiern und verhängt dann doch einen Baustopp. Als ich am Nachmittag vor dem Bauzaun stehe, ist davon noch nichts zu sehen. Kräne drehen sich, Bagger schieben Erde zusammen.

Dabei sollte man es gerade hier besser wissen. Der allzu laxe Umgang mit der Geschichte zerstörte in den Tagen der Perestroika die Karriere des sibirischen Parteibonzen Ligatschow, des zweiten Mannes nach Gorbatschow. Damals kam heraus, dass der KGB unter Ligatschows Führung Anfang der achtziger Jahre versucht hatte, die Spuren eines grausamen Verbrechens zu vertuschen. Ein zu nahe am Ufer des Ob gelegenes Gefängnis war plötzlich vom Steilhang in den Fluss gesackt. Zum Vorschein kamen die Leichen Erschossener, die im Sandboden nicht verwest, sondern mumifiziert waren. Eine nach der anderen rutschten sie ins Wasser und quollen auf. Der Fluss füllte sich mit dahintreibenden Toten. Anstatt die Terroropfer in Würde zu beerdigen, schwärmte der KGB in Booten aus, um sie einzufangen und mit einer Drahtschlinge um den Hals, beschwert mit Schrotteilen, auf den Grund des Ob zu schicken.

Vor diesem Hintergrund erscheint selbst ein „einfaches“ Umbetten der gefundenen Knochen als Entwicklungssprung.

+++

China als willkommenes Vorbild

Ein kleines Büro in einem Plattenbau im Zentrum von Nowosibirsk. Julia Hanske lächelt wissend. Meine Beobachtungen sind für sie nichts Neues. Sie hätte es nicht anders erwartet. Die junge Frau leitet seit Jahren den Vorposten des Goethe-Instituts in Sibirien. Sie hat die Lesereise mit ihren Mitarbeitern vorbereitet und freut sich jetzt, dass zum Abschluss des deutsch-russischen Jahres auch Stalin nicht vergessen wird. In einem Land, das all zu gern vergesslich ist, wenn es um diesen Teil der Geschichte geht.

Ihre eigene, erst wenige Tage zurückliegende Erfahrung mit den stalinistischen Metastasen betrachtet sie fast so gelassen, wie es die Russen auch tun würden. Nicht nur die Münchner Zentrale, auch das Außenministerium in Berlin und die deutsche Botschaft in Moskau wurden aufgeschreckt, als sie hörten, dass das Büro in Sibirien durchsucht werden sollte. In der Begründung der Staatsanwaltschaft geht es um nicht weniger als die „Abwehr von Extremismus“. Ein neues „Agenten“-Gesetz soll unter Organisationen und Stiftungen Angst schüren. Und das tut es auch.

In derlei Fragen orientieren sich die Mächtigen im Kreml weniger an den Standards Europas, gern aber an denen Chinas. Die Demokratie mit ihren Wahlen und Protesten scheint Putin zunehmend anzustrengen. Peking zeigt, dass man auch ohne das erfolgreich sein kann. Und der Westen akzeptiert es - um der Geschäfte willen. Wer mit offenen Augen durch Nowosibirsk oder Krasnojarsk geht, kann die Nähe zu China nicht übersehen. Auf den Märkten, in den Geschäften, ja selbst beim Frühstück im Hotel: Überall in Sibirien sind die Chinesen präsent. Der Westen irrt, wenn er glaubt, dass es für Russland nur einen Weg gibt. Selbst der Umgang mit Stalin weist Parallelen zu dem Umgang mit Mao im Reich der Mitte auf. Über die Art der Deutschen, sich ihrer Geschichte zu stellen - Selbstvergewisserung durch Selbstkasteiung - wundert man sich da nur.

Unter Stalin wäre das nicht passiert

Meine Begrüßung: „Hier meldet sich Agent 08/15“, beantwortet die Institutschefin mit Heiterkeit, wie es auch die Zuhörer bei den Lesungen tun. Immerhin, der Wandel ist unverkennbar: Man kann in Russland über derlei Dinge heute wenigstens Späßchen machen. Mein Vater, ein deutscher Emigrant, ist 1937 noch unter dem Vorwand, „Agent der Weltbourgeoisie“ zu sein, in den Gulag gesperrt worden.

Über die Gründe, warum die Durchsuchung des Instituts letztlich doch nicht stattfand, lässt sich nur spekulieren. Julia Hanske erklärt sich den Wirbel mit einem eifrigen Beamten in der Provinz, der besondere Wachsamkeit demonstrieren wollte. Als selbst die örtliche Politik auf den Vorgang entsetzt reagierte - gerade Nowosibirsk zeigt sich als drittgrößte Stadt im Land gern weltoffen - wurde die Aktion ohne ein Wort der Erklärung abgebrochen.

Bis zum nächsten Mal.

Ohnehin hat die Masse der Russen von den Vorgängen fast nichts mitbekommen. Etwas Aufregung im Internet, das war’s. Die Menschen in Russland beschäftigt in diesen Tagen ein ganz anderes Thema: Das neue Antirauchergesetz. Wo darf man sich noch eine Zigarette anzünden, wo nicht? Das Land, in dem weltweit die meisten Raucher leben, rätselt.

Nur eines ist sicher: Bei „Väterchen“ Stalin wäre das nicht passiert. Er war das Gesetz. Und er war leidenschaftlicher Raucher.

Auf einmal packt der Grenzer ein Vorhängeschloss aus.

Er zieht den Bügel durch die Mechanik des Stempels. Dann klappt er

meinen Pass zu, steht auf und bedeutet mir mit emotionsloser Miene, ihm

zu folgen. Mir ist klar: Ich habe ein Problem.

Ein Vergehen, das mich 2000 Rubel Strafe kostet, und was viel schlimmer ist: ich verpasse meinen Weiterflug nach Krasnojarsk am Jenissei, der ersten Station meiner zehntägigen Lesereise durch einstige Gulag-Städte Sibiriens. Orte, in denen Millionen Menschen, davon viele Deutsche, im Gefängnis saßen oder wie mein Großvater im Viehwaggon hin und her gekarrt wurden, bis sie starben oder sich in einem Lager zu Tode schufteten.

Sofort hämmert es in meinem Kopf: Ist das die Begrüßung für einen, der sich etwas zu viel mit Gulag und Stalin, dem KGB und Folterkellern beschäftigt? Ich will es nicht glauben und folge dem Grenzer durch die Flure des Flughafens Domodedowo, in der Hoffnung, bei einem seiner Vorgesetzten Verständnis zu finden. Das ist nicht der Fall. Der kalte Krieg scheint hier noch nicht vorbei, er hat nur neue Formen angenommen. Punkt null Uhr bekomme ich meinen Pass zurück. Kurz zuvor hat die lindgrüne Maschine der sibirischen Fluglinie abgehoben. Die nächste nach Krasnojarsk startet in 24 Stunden. Das wird eine lange Nacht und ein noch längerer Tag.

Rache an den Deutschen - wegen Merkel

Ein älteres Paar aus Österreich auf der Heimreise amüsiert sich über mein Missgeschick: „Nehmen’s des net persönlich, Sie sind halt Opfer der großen Politik. Weil die Russen nicht frei in den Westen reisen dürfen, rächen sie sich an jedem, der ihnen den geringsten Anlass bietet“, so habe es ihnen ihr russischer Dolmetscher erklärt. „Die Deutschen stehen auf der Liste ganz oben.“ Der Mann aus Wien weiß es: „Wegen Ihrer Frau Merkel!“ Aha. Ich sitze also fest, weil Frau Merkel Putin nicht traut? Nun, ich tue das auch nicht.

+++

Es ist ein Uhr, als ich am Schalter der Luftlinie die Verhandlungen über den Weiterflug aufnehme. „Alles ausgebucht“, lächelt mir die Dame entspannt ins Gesicht. Mir wird heiß. Schaffe ich es nicht, an diesem Tag aus Moskau wegzukommen, kann ich die ganze Lesereise abschreiben. Es folgt eine quälende halbe Stunde, in der sie nur ab und zu mit dem Kopf schüttelt. Dann eilt ihr eine Kollegin zur Seite und siehe da, einige Klicks später, strahlt sie: „Tatsächlich, hier haben wir doch was . . .“ Ich atme tief durch, „. . . aber nur in der Business-Klasse. Sie müssen 712 Euro zuzahlen.“

Einen Augenblick bin ich versucht, zwei 50-Euro-Scheine in meinen Pass zu legen und den Damen zu reichen. Das Spiel kenne ich seit meiner frühesten Jugend. Wann immer die Mutter mit uns Kindern nach dem ewigen Winter in Workuta, im Nordwesten Russlands, Richtung Süden fuhr, gab ihr der Vater ein Extrapäckchen Rubelscheine mit. Eine durchgehende Fahrkarte aus dem Norden bis auf die Krim konnte man in der Sowjetunion nicht lösen. Immer war in Moskau Schluss, immer musste man sich vor dem kleinen Fenster am Schalter auf dem Kursker Bahnhof verbiegen und bekam doch kein Billet.

Ein Computer, der gern Whisky trinkt

Die Mutter schon. Sie legte ein paar Scheine mit dem Porträt Lenins in den Ausweis. Die einzige Form von Agitation, die man sofort verstand. In den Breschnew-Jahren war es nicht besser. Der Aufbau des Kommunismus schritt voran, Geld hatten viele genug, nur konnte man dafür nichts kaufen. Keine Butter, kein Salz, keine Zahnbürsten, kein Klopapier. Der Naturalientausch von „Defizit“- Waren aber blühte.

So lernte ich in den achtziger Jahren auf einem Moskauer Flughafen einen Computer kennen, der gern Whisky trank. Zuerst, ohne Whisky, gab er die Information heraus, dass die Maschine leider, leider überbucht war. Als dann aber die Flasche, ein Mitbringsel für meinen Freund, neben ihm stand, war auf einmal ein Platz frei. Natürlich stellte sich dann heraus, dass die Iljuschin halbleer in den Süden flog. Wer aber nicht bereit war, dem Personal „na Lapu“ - etwas „auf die Pfote“ zu geben - musste auf den Weiterflug trotzdem tagelang warten.

Ob Chruschtschow, Breschnew oder Putin, die Damen am Tresen der Fluggesellschaft gehen ihren Geschäften nach, egal, was die Kreml-Uhr geschlagen hat. Auch in dieser Nacht, am Anfang meiner Lesereise. Routiniert erhöhen sie den Druck auf den begriffsstutzigen Ausländer. Um zwei Uhr heißt es: „Sorry, wir haben uns geirrt, es sind nicht 712, sondern 927 Euro zu zahlen.“

Was soll man anderes erwarten? Auf der Reise entlang der Transsib begleiten mich jüngste Umfragen: Breschnew ist der beliebteste Politiker der Russen. Immerhin, Stalin kommt nach Lenin nur auf Platz drei. Ist das schon der Fortschritt? Gorbatschow landet abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Am Morgen bei Schichtwechsel stehe ich wieder am Schalter. Zwei neue Damen wundern sich über das Treiben ihrer Kolleginnen. „Wollen Sie denn unbedingt Business fliegen? Nein?“ Na dann, 80 Euro für das Umbuchen und guten Flug. Es gibt also auch anständige Menschen. Und natürlich ausreichend Plätze in der Maschine. Die alltägliche Korruption hat diesmal einen kleinen Misserfolg einstecken müssen.

+++

Willkommen im NKWD-Folterkeller

Der Gang ist schmal und dunkel. Massive Türen mit monströsen Schlössern und tief sitzenden Gucklöchern lassen ahnen, wie es hier früher zuging. Drei Liegen pro Zelle mussten reichen. Selbst wenn über zwanzig Personen in dem Raum eingepfercht waren.

Willkommen im NKWD-Folterkeller von Tomsk, der einzigen Erinnerungsstätte dieser Art in einer russischen Stadt. Nicht, dass es an Kellern mangelte. Jede Stadt hatte ihre eigenen dunklen Gänge, in denen der NKWD, der Vorgänger des KGB, verhörte und mordete. Doch mehr Erinnerung - und also mehr Beunruhigung - ist nicht erwünscht. In einem Land, in dem an der Spitze ein ehemaliger KGB-Mann steht, nicht besonders verwunderlich.

Die Lebenswege der Opfer, die durch dieses Tor zur Hölle gingen, spiegeln die einzelnen Stadien des Stalinismus. Ein Mitglied der Kerenski-Regierung von 1917, die Fürstin Golizyn, oder ein Offizier der weißen Garde, die nach 1917 gegen die Bolschewiki kämpfte - sie alle wurden vernichtet. Schon bald waren auch die „eigenen“ dran. Professoren, Ingenieure, Lehrer, der Kern der neuen Intelligenzija, aber auch einfache Leute, Arbeiter, Bauern. Erst während der Perestroika kam der Strom langsam zum Erliegen. Doch er versiegte nicht.

Noch aus dem Jahr 1988 sind im Tomsker Keller Gulag-Opfer verzeichnet. Dissidenten, deren Weg aus der Verhörzelle jetzt immer öfter in die Psychiatrie führte. Als mein Großvater, Pawel Alförow, in Zeiten des „Großen Terrors“ nach Tomsk kam, war er zum zweiten Mal „wegen antisowjetischer Tätigkeit“ verurteilt worden. Tomsk blieb für ihn nur eine Episode. Über Nowosibirsk und Tjumen brachten sie ihn schließlich in die Workuta, jenen Ort, an dem auch mein Vater über zwanzig Jahre eingesperrt war. Im Gegensatz zu Sibirien gibt es dort nicht einmal Bäume. Workuta in der Arktis und Magadan im Fernen Osten sind für die Russen bis heute die Schreckensorte schlechthin.

Ein Deutscher, der den Russen ihre Verbrechen erklärt

Auf der langen Fahrt mit dem Zug durch endlose Sümpfe und Birkenauen vom Jenissej an den Ob lese ich in einem russischen Magazin eine nette Anekdote. Ein bekannter Schauspieler witzelt: „Als die Diebe auf meiner Kühlschranktür nur zwei Magnete sahen - aus Workuta der eine, der andere aus Magadan - gaben sie dem Kater zu essen, erledigten den Abwasch und verschwanden, ohne etwas angerührt zu haben.“ Magnete mit Ansichten der Orte, die man besucht hat, sind eine Leidenschaft der Russen.

Die Lesungen in Tomsk und Krasnojarsk sind voll. Das überrascht. Ein Deutscher, der den Russen in russischer Sprache erklärt, was ihre Väter und Großväter verbrochen haben, das muss man erst mal hören wollen. Auffällig: Das Publikum in Sibirien, das sich für diesen blutigen Teil der gemeinsamen Geschichte interessiert, ist deutlich jünger als in Berlin, Weimar oder Freiburg.

+++

In Nowosibirsk folge ich der Einladung eines populären Radiosenders zu einem Studiogespräch. Die Moderatoren, ein älterer Mann mit Rauschebart und eine junge Frau, geben sich locker. Vor allem achten sie darauf, dass das Livegespräch über die Verbrechen im Gulag nicht in die Tiefe geht. Der ungewöhnliche Lebensweg eines Jungen, der in Workuta in der Verbannung geboren wird und dann in den Osten Deutschlands kommt, scheint ihnen allemal unterhaltsamer als die grausamen Erlebnisse meines Vaters und Großvaters. Doch dann übernehmen die Zuhörer die Regie. Eine empörte Frau am Telefon hat die Nase voll. In gereiztem Ton fragt sie, warum dieser Mensch, also ich, ständig so schlecht über den großen Stalin rede? Schließlich habe Stalin doch den Krieg gegen die Deutschen gewonnen.

Dankbar für Millionen Tote

|

| Verehrung für einen „kranken Diktator, der Millionen von euch umgebracht hat“: Georgischer Veteran mit einem Porträtkärtchen Josef Stalins im Mai 2013 auf einer Siegesparade in Tiflis |

Die Zuhörerin will jetzt nicht mehr mit mir reden. Als dann noch das Reizwort „Pussy Riot“ fällt und die harte Behandlung der schrillen Mädchen durch die Behörden, wird die Atmosphäre im Studio eisig. Bei der Verabschiedung schweigt der Rauschebart, während die Moderatorin trotzig bemerkt: „Mich haben Sie nicht überzeugt. Ich bleibe dabei: Stalin war ein Großer!“

Eine Meinung, die mir in den Gesprächen nach den Lesungen wiederholt begegnet. Vor allem, wenn es in der eigenen Familie keine unmittelbaren Opfer der Verfolgung gab, oder wenn man sie vergessen hat. Hingegen scheint der Umstand, dass Russland keine „Derschawa“ mehr ist, keine Weltmacht, viele Patrioten arg zu schmerzen.

Laxer Umgang mit der Geschichte

Später, im Hotel, sehe ich in den Nachrichten, wie aktuell das Thema Stalinismus in Sibirien ist. Bei Abrissarbeiten in der Innenstadt sind Knochen gefunden worden. Schädel mit Einschusslöchern am Hinterkopf. Wer die Opfer sind, muss der Moderator nicht erklären: Die Stadt ist auf den Knochen von Gulag-Häftlingen erbaut. Auch viele deutsche Kriegsgefangene überlebten die Haft nicht. Das abgerissene Gebäude war ein Gefängnis. Doch was die Stadt umtreibt, ist nicht die Sorge, wie man die Hinterbliebenen der Erschossenen findet. Nein, man hat Angst, der Investor könnte abspringen. Der Vizegouverneur vollführt im Fernsehen einen Tanz auf rohen Eiern und verhängt dann doch einen Baustopp. Als ich am Nachmittag vor dem Bauzaun stehe, ist davon noch nichts zu sehen. Kräne drehen sich, Bagger schieben Erde zusammen.

Dabei sollte man es gerade hier besser wissen. Der allzu laxe Umgang mit der Geschichte zerstörte in den Tagen der Perestroika die Karriere des sibirischen Parteibonzen Ligatschow, des zweiten Mannes nach Gorbatschow. Damals kam heraus, dass der KGB unter Ligatschows Führung Anfang der achtziger Jahre versucht hatte, die Spuren eines grausamen Verbrechens zu vertuschen. Ein zu nahe am Ufer des Ob gelegenes Gefängnis war plötzlich vom Steilhang in den Fluss gesackt. Zum Vorschein kamen die Leichen Erschossener, die im Sandboden nicht verwest, sondern mumifiziert waren. Eine nach der anderen rutschten sie ins Wasser und quollen auf. Der Fluss füllte sich mit dahintreibenden Toten. Anstatt die Terroropfer in Würde zu beerdigen, schwärmte der KGB in Booten aus, um sie einzufangen und mit einer Drahtschlinge um den Hals, beschwert mit Schrotteilen, auf den Grund des Ob zu schicken.

Vor diesem Hintergrund erscheint selbst ein „einfaches“ Umbetten der gefundenen Knochen als Entwicklungssprung.

+++

China als willkommenes Vorbild

Ein kleines Büro in einem Plattenbau im Zentrum von Nowosibirsk. Julia Hanske lächelt wissend. Meine Beobachtungen sind für sie nichts Neues. Sie hätte es nicht anders erwartet. Die junge Frau leitet seit Jahren den Vorposten des Goethe-Instituts in Sibirien. Sie hat die Lesereise mit ihren Mitarbeitern vorbereitet und freut sich jetzt, dass zum Abschluss des deutsch-russischen Jahres auch Stalin nicht vergessen wird. In einem Land, das all zu gern vergesslich ist, wenn es um diesen Teil der Geschichte geht.

Ihre eigene, erst wenige Tage zurückliegende Erfahrung mit den stalinistischen Metastasen betrachtet sie fast so gelassen, wie es die Russen auch tun würden. Nicht nur die Münchner Zentrale, auch das Außenministerium in Berlin und die deutsche Botschaft in Moskau wurden aufgeschreckt, als sie hörten, dass das Büro in Sibirien durchsucht werden sollte. In der Begründung der Staatsanwaltschaft geht es um nicht weniger als die „Abwehr von Extremismus“. Ein neues „Agenten“-Gesetz soll unter Organisationen und Stiftungen Angst schüren. Und das tut es auch.

In derlei Fragen orientieren sich die Mächtigen im Kreml weniger an den Standards Europas, gern aber an denen Chinas. Die Demokratie mit ihren Wahlen und Protesten scheint Putin zunehmend anzustrengen. Peking zeigt, dass man auch ohne das erfolgreich sein kann. Und der Westen akzeptiert es - um der Geschäfte willen. Wer mit offenen Augen durch Nowosibirsk oder Krasnojarsk geht, kann die Nähe zu China nicht übersehen. Auf den Märkten, in den Geschäften, ja selbst beim Frühstück im Hotel: Überall in Sibirien sind die Chinesen präsent. Der Westen irrt, wenn er glaubt, dass es für Russland nur einen Weg gibt. Selbst der Umgang mit Stalin weist Parallelen zu dem Umgang mit Mao im Reich der Mitte auf. Über die Art der Deutschen, sich ihrer Geschichte zu stellen - Selbstvergewisserung durch Selbstkasteiung - wundert man sich da nur.

Unter Stalin wäre das nicht passiert

Meine Begrüßung: „Hier meldet sich Agent 08/15“, beantwortet die Institutschefin mit Heiterkeit, wie es auch die Zuhörer bei den Lesungen tun. Immerhin, der Wandel ist unverkennbar: Man kann in Russland über derlei Dinge heute wenigstens Späßchen machen. Mein Vater, ein deutscher Emigrant, ist 1937 noch unter dem Vorwand, „Agent der Weltbourgeoisie“ zu sein, in den Gulag gesperrt worden.

Über die Gründe, warum die Durchsuchung des Instituts letztlich doch nicht stattfand, lässt sich nur spekulieren. Julia Hanske erklärt sich den Wirbel mit einem eifrigen Beamten in der Provinz, der besondere Wachsamkeit demonstrieren wollte. Als selbst die örtliche Politik auf den Vorgang entsetzt reagierte - gerade Nowosibirsk zeigt sich als drittgrößte Stadt im Land gern weltoffen - wurde die Aktion ohne ein Wort der Erklärung abgebrochen.

Bis zum nächsten Mal.

Ohnehin hat die Masse der Russen von den Vorgängen fast nichts mitbekommen. Etwas Aufregung im Internet, das war’s. Die Menschen in Russland beschäftigt in diesen Tagen ein ganz anderes Thema: Das neue Antirauchergesetz. Wo darf man sich noch eine Zigarette anzünden, wo nicht? Das Land, in dem weltweit die meisten Raucher leben, rätselt.

Nur eines ist sicher: Bei „Väterchen“ Stalin wäre das nicht passiert. Er war das Gesetz. Und er war leidenschaftlicher Raucher.

Weitere Artikel

Labels:

FAZ.net,

Goethe Institut,

History,

Julia Hanske,

Putin,

Russia,

Sergej Lochthofen,

Siberia,

Stalin,

Stalinism,

Travelogue

Wednesday, July 03, 2013

BBC: Georgia's polyphonic singers take to the hills (bbc.co.uk)

(bbc.co.uk) Traditional polyphonic singing is one of the Georgia's biggest cultural exports.

Some of the songs go back to the eighth century but Unesco has warned such traditional music is now threatened by an exodus of people from the rural areas and the growing popularity of pop music.

Rajan Datar joined a Georgian choir and team of dancers on a trip to one of Europe's highest villages and even made an attempt at polyphonic singing himself.

Monday, May 27, 2013

LESEPROBE: Abchazja. Von Wojciech Gorecki (ostpol.de)

(ostpol.de) Der polnische Schriftsteller und Journalist Wojciech Gorecki war zwanzig Jahre lang im Kaukasus unterwegs. „Abchazja“ ist der letzte Band seiner Kaukasus-Trilogie. ostpol bringt eine exklusive Leseprobe auf Deutsch.

|

| Viele abchasische Heiligtümer befinden sich in den Bergen. Das wichtigste ist das "Haus des Donners" und verbirgt sich in diesem Gebirgszug in der Nähe des Dorfs Atschandara. / Wojciech Gorecki |

Lakoba nicht danach zu fragen wäre unverzeihlich gewesen. Politiker ist er zwangsläufig geworden, wie Woronow und Ardsinba. Wie so viele in diesen irren Zeiten. Aber die Wissenschaft hat er nicht aufgegeben – er schreibt, publiziert, lehrt. Und er ist ein Verwandter von Nestor Lakoba, dem legendären kommunistischen Führer Abchasiens aus den zwanziger und dreißiger Jahren.

Ich frage ihn, wie die Abchasier ohne gemeinsame Religion überdauern konnten. Denn die Georgier verbündeten sich rund um einen Patriarchen, die Armenier um einen Katholikos, und die Tschetschenen und Dagestaner wurden im Krieg gegen das zaristische Russland von Imam Schamil angeführt. Er antwortet, obwohl achtzig Prozent der Abchasier sich zum Christentum und zwanzig Prozent zum Islam bekennen, seien die ganzen hundert Prozent Anhänger des traditionellen Heidentums.

Orte, an denen eine andere Physik herrscht

Ein wenig weiß ich über diese Religion. Ihre Kathedralen sind sieben Swiatilischtsche, heilige Orte, die einfach „Heiligtum“ genannt werden. Der wichtigste heißt Dydrypsch-Nycha. Haus des Donners. Er befindet sich in der Wildnis, nicht weit von Atschandara. Seit Generationen kümmert sich das Bauerngeschlecht der Tschitschba um ihn. Im Unterschied zu den Hausheiligtümern, die sich mit Kapellen vergleichen lassen, werden die Großen Sieben von allen Abchasiern verehrt. Aber es gibt auch noch mittelgroße, lokale, nur in einem bestimmten Landkreis oder sogar in einem bestimmten Dorf von einem Kult umgebene Swiatilischtsche. Manche sind berühmt dafür, dass eine große Kraft von ihnen ausgehe.

„An solche Orte sollte man nur gehen, wenn es notwendig ist“, sagt Lakoba. „Und auch dann nur mit einem Priester. Nie allein. Die Swiatilischtsche sind wie Bermudadreiecke. Dort herrscht eine andere Physik. Ich erzähl dir was.

Ich war einundzwanzig, vielleicht zweiundzwanzig Jahre alt, Student und fasziniert von Mythologie und Archäologie. In den Ferien machte ich mich auf zu einer Bergkette am Bsyp. Dort befindet sich ein Ort, an dem die Abchasier dem bösen Berggeist Ehre erwiesen, und diesen Ort wollte ich sehen. Unterwegs machte ich bei Hirten halt, entfernten Verwandten von mir. Ich dachte, sie würden mir den Weg zeigen, aber sie weigerten sich. Sie hatten Angst um mich. Und der Swiatilischtsche war etwas so Heiliges für sie, dass es in ihren Augen ein Sakrileg gewesen wäre, ihn im Gespräch zu erwähnen – ganz zu schweigen davon, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Ich musste ihn also auf eigene Faust suchen. Einen Monat lang stieg ich jeden Morgen auf den Berg Napra und kehrte jedes Mal erfolglos zurück. Wären da nicht die Arbeiten des russischen Botanikers Nikolai Albow gewesen, der den Ort gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben hatte, hätte ich geglaubt, es gäbe ihn nicht und hätte ihn nie gegeben.

Die Worte sind umgestellt, damit die Geister sie nicht verstehen

Schließlich gelang es mir. Auf der Höhe von 2.300 Metern – ich hätte schwören können, dass ich dort schon gewesen war – stieß ich auf eine Azanguara, ein steinern umzäuntes Viehgehege. Den örtlichen Mythen zufolge waren diese Gehege ein Werk der Zwerge, die in Abchasien lebten, bevor die Menschen dorthin kamen. Die Zwerge lebten in Häusern aus Farnblättern, versteckten sich in dem Schatten, den der Bart einer Ziege warf, und züchteten Vieh.

Ich kannte Abchasier, die fest daran glaubten. In ihren Dörfern waren sie vernünftige Leute, aber wenn sie in die Berge gingen, verwandelten sie sich in Hinterwäldler und redeten ein besonderes Abchasisch, 'Waldabchasisch', bei dem die Reihenfolge der Wörter umgestellt wurde, damit die Geister der Umgebung sie nicht verstanden.

Die Azanguara war von eine dicken Schicht Weihgaben bedeckt: Münzen, Perlen, Kreuzen und kleinen, mit Bildern von Sonne, Mond und Sternen verzierten Hörnerspitzen. Sie sahen persisch aus, stammten vielleicht aus dem 11. bis 15. Jahrhundert. Ich steckte ungefähr hundert davon in meinen Rucksack. Zwar wusste ich, dass man an solchen Orten nichts berühren sollte, aber die Archäologie ist eine Art Krankheit. Es juckt einen immer in den Fingern, irgendetwas mitzunehmen.

Als ich herunterkam, wussten die Hirten es schon. 'Du hast ihn gefunden', stellten sie zur Begrüßung fest. Es hatte plötzlich gehagelt (als ich im Swiatilischtsche gewesen war, war für einen Moment das Wetter umgeschlagen) und ein alter Mann aus einem nahen Dorf, er hieß Maadan Barcyc, hatte ihnen gesagt: 'Stanislaw hat den Ort gefunden.'

Zurück in Suchumi wurde ich sehr krank und niemand konnte sagen, was mir fehlte. Meine Werte waren alle gut, aber ich konnte weder Hand noch Fuß bewegen. Eines Tages kamen Jura Woronow und unser Freund Wowa Lewintas mich besuchen. Ich erzählte ihnen von der Azanguara.

Sie wollten sie unbedingt auch sehen, und als es mir etwas besser ging, machten wir uns zu dritt auf den Weg. Ich nahm die Hörnerspitzen mit und legte sie still und heimlich – denn ich hatte Angst, sie würden mich auslachen – an ihren Ort zurück. Auf dem Weg nach unten meinte Jura, diese Swiatilischtsche seien dummes Zeug und Aberglauben, wer hätte so etwas schon gehört, und das im 20. Jahrhundert. Im selben Augenblick – und wir gingen alle nebeneinander – warf eine unbekannte Kraft ihn in die Höhe und schleuderte ihn zu Boden. Er war ganz zerschunden und seine nagelneue amerikanische Jeans – das Objekt unserer Begierde – hing in Fetzen an ihm herunter.

Danach war ich wieder gesund.“

[…]

Die Kinder werden von Geburt an mit schönen Dingen umgeben

Lawriks Mutter hat uns königlich bewirtet. Es gab Mamalyga mit Erbsen, Käse, eine pikante Sauce zum Eintunken des Brotes, viel Wein und Tschatscha.

Zu viel. Jetzt kann ich nicht schlafen.

Der Mond beleuchtet das Gehöft – den Holzschuppen, die Apazcha – das aus Weidenzweigen geflochtene Haus – und die Grabhügel der Vorfahren. Lawriks Vater ist 55 geworden, auf dem Grabbild trägt er Uniform. Die Cousins haben auch kein hohes Alter erreicht. Richtig, Lawrik erwähnte etwas von einem Familienfluch. Aber mehr ließ er sich nicht entlocken. Nur, dass es für die Abchasier schlimmer als der Tod selbst sei, wenn ein Verstorbener nicht beerdigt werde. Deshalb gaben sie den Georgiern im Krieg auch für eine Leiche bis zu zehn Kriegsgefangene zurück.

Das schwarze Bullenkalb hat warme Hörner. Überhaupt ist es warm, obwohl das hier die Berge sind und eine Nacht mitten im Dezember. Drei Kühe schlafen bei der Hecke. Ein Büffelschädel, auf einen Pfahl gespießt, beobachtet die Umgebung. Wie durch ein Wunder quietscht die Pforte nicht. Die Oberflächenstruktur des Weges ist deutlicher sichtbar als am Tag. Bei der Mühle geht ein schmaler Pfad ab und führt bergauf. Hinter den letzten Gehöften ist eine Lichtung, auf ihr ein umgestürzter Baum. Dort kann man sich setzen.

Ich habe mir die von Lakoba herausgegebene Istorija Abchazii [Geschichte Abchasiens] mitgenommen. Auf solche Ideen kommt man nur in angetrunkenem Zustand. Im Mondlicht lese ich, dass die Kinder hier von Geburt an mit schönen Gegenständen umgeben werden, auch in Bauernfamilien (in Abchasien stehen die Ahnenreihen der Bauern denen der Fürsten in nichts nach). Ich markiere mir die Stelle und gehe zum Haus zurück.

~~

Der Schauspieler Lawrik Achba beschreibt einen Kreis in der Luft: „Auf der einen Seite ist das Meer, auf der zweiten die Berge, auf der dritten die Georgier und auf der vierten die Russen. Wohin, zum Teufel, sollen wir denn?“

Der Kriegshafen, dem Lawrik immer noch vorsteht, ist jetzt Teil des Grenzschutzsystems geworden, das der russische Inlandsgeheimdienst geschaffen hat. Lawrik gefällt das nicht. Er sagt, wenn sie ihm auf die Zehen treten, schlägt er zurück. Geht in den Untergrund. Stellt eine Partisanentruppe auf. Er würde schießen. Ich weiß, dass er keinen Scherz macht.

Wir schweigen. Was gäbe es auch noch groß zu reden. Es tut gut, zu schweigen, ohne Worte mit den Gläsern anzustoßen. Und auf die Matschara zu starren, die von Jassotschki herüberfließt.

Lawrik hat ein Restaurant am Fluss ausgesucht, eigentlich über dem Fluss: Statt eines Gastraums gibt es hölzerne, auf Pfählen befestigte Plattformen, zwischen diesen Plattformen sind Stege, die Gäste an den anderen Tischen sieht man aber kaum, denn das Laub der Bäume auf beiden Seiten des Flusses verflicht sich und verdeckt die ganze Konstruktion, während das Rauschen des Wassers es unmöglich macht, anderen Gesprächen zu lauschen (der Kellner wird mit einem Klingelknopf gerufen). Die kaukasischen Restaurants bestehen oft in einer Reihe einzelner, geschlossener Gasträume, aber so eine Erfindung sehe ich zum ersten Mal; der, der sich das ausgedacht hat, muss einiges an Phantasie gehabt haben.

Aus dem Polnischen von Lisa Palmes

Lesung von Wojciech Gorecki

Im Rahmen der Reihe "Reportagen ohne Grenzen" liest Wojciech Gorecki am Freitag, 31. Mai, um 19:00 Uhr aus "Abchazja" in der deutsch-polnischen Buchhandlung Buchbund, Sanderstr. 8, 12047 Berlin.

Idee und Organisation: Marcin Piekoszewski, Lisa Palmes

Moderation: Joanna Czudec

Übersetzungsproben: Lisa Palmes

Lesung: Florian Ludwig

Im Rahmen der Reihe "Reportagen ohne Grenzen" liest Wojciech Gorecki am Freitag, 31. Mai, um 19:00 Uhr aus "Abchazja" in der deutsch-polnischen Buchhandlung Buchbund, Sanderstr. 8, 12047 Berlin.

Idee und Organisation: Marcin Piekoszewski, Lisa Palmes

Moderation: Joanna Czudec

Übersetzungsproben: Lisa Palmes

Lesung: Florian Ludwig

Labels:

Abkhasia,

Author,

Book,

Caucasus,

Georgia,

Lisa Palmes,

Literature,

Ostpol,

Poland,

Reading,

Travel,

Travelogue,

Wojciech Gorecki,

Writer

Thursday, April 25, 2013

PODCAST: Beglückende Erfahrungen in der Wüste. John Dos Passos: Orient-Express. Besprochen von Knut Cordsen (dradio.de)

Podcast: Beglückende Erfahrungen in der Wüste

John Dos Passos: "Orient-Express", Nagel & Kimche, München 2013, 206 Seiten

Dem legendären, zwischen Paris und Konstantinopel verkehrenden

"Orient-Express" hat einst Agatha Christie mit ihrem Krimi "Mord im

Orient-Express" Berühmtheit verliehen. Mit eben jenem Luxuszug reiste auch der

amerikanische Schriftsteller John Dos Passos 1921 bis Konstantinopel und begann

dort dann seine Reise durch das Morgenland. "Orient-Express" heißt das nun

erstmals auf Deutsch erschienene Buch, das diese Reise durch die Türkei,

Georgien, Armenien, Persien, den Irak und Syrien dokumentiert. Verfasst von

jenem Autor, der späterhin mit seinen Romanen "Manhattan Transfer" und der

Trilogie "U.S.A." Weltruhm erlangen sollte.

Dem legendären, zwischen Paris und Konstantinopel verkehrenden

"Orient-Express" hat einst Agatha Christie mit ihrem Krimi "Mord im

Orient-Express" Berühmtheit verliehen. Mit eben jenem Luxuszug reiste auch der

amerikanische Schriftsteller John Dos Passos 1921 bis Konstantinopel und begann

dort dann seine Reise durch das Morgenland. "Orient-Express" heißt das nun

erstmals auf Deutsch erschienene Buch, das diese Reise durch die Türkei,

Georgien, Armenien, Persien, den Irak und Syrien dokumentiert. Verfasst von

jenem Autor, der späterhin mit seinen Romanen "Manhattan Transfer" und der

Trilogie "U.S.A." Weltruhm erlangen sollte.

In Teheran stellt sich dem 25-jährigen Reisenden irgendwann die Sinnfrage: "Was will ich überhaupt im Orient? Was gehen mich diese welken Fragmente alter Ordnungen an, diese toten Religionen, diese Ruinen, gespickt mit den Larven der Geschichte?" Doch wenige Wochen später entschädigt den "a. O.", wie sich der amerikanische Orientreisende John Dos Passos gern abkürzt, in Babylon "eine Flasche Münchner Exportbier, kühl und beschlagen", für all die Strapazen, die er bis dahin hat durchmachen müssen.

Wie der bayerische Trunk in den Irak hat finden können? Dafür ist die koloniale Großmannssucht des deutschen Kaisers und dessen Traum von der "Bagdadbahn" verantwortlich. Mit dem Zug, zu Pferd, zu Fuß, mit dem Auto, dem Schiff sowie auf dem Kamel und einer wackeligen Wagonette, permanent Wind und Hitze ausgesetzt, reiste Dos Passos 1921 durch den Orient. Und wurde so zum Chronisten von Massakern (durch die Truppen Mustafa Kemals, des späteren Begründers der modernen Türkei), zum Dokumentaristen großen Flüchtlingselends (verschiedener, in den Kriegswirren hierhin und dorthin bugsierter Völker) und zum nüchternen Beobachter des Alltagslebens etwa in Eriwan oder Damaskus.

Seine Einschätzungen erweisen sich dabei als heute noch hochinteressant, weil sie nie ressentimentgeladen und immer reflektiert sind. John Dos Passos weiß, dass "wir Okzidentalen" im Orient meist nur eine riesige Projektionsfläche erkennen. Ihn überkommt bisweilen "eine Abscheu vor den ganzen romantischen Orientklischees, von denen es ja selbst im Orient wimmelt". Neugierig blickt er sich um, lässt sich nicht blenden von der Farbenpracht aus "papageiengrüner Seide", "rosa Staub" und unermesslich weiten "schlachtschiffgrauen" Ebenen, die willkürlich von fremden Besatzungsmächten gezogene Grenzlinien durchschneiden: "Das Landkartenspiel im Orient" - nicht die einzige Kritik des Amerikaners am "tödlichen Ansturm des Westens".

So war der vom späteren Gesellschaftskritiker keinesfalls verklärte Orient (dem hier vorherrschenden Islam stand Dos Passos denkbar fern) bereits seinerzeit angekränkelt von der "Tyrannei der Dinge", "dem ganzen Schund, den unsere Kultur für das Höchste hält, für den wir uns krummlegen und zu Tode rackern": "Henry Fords Evangelium von Arbeitsteilung und Standardisierung wird Herzen gewinnen, die Thales und Demokrit, Galileo und Faraday standhielten."

Bei all dem erinnert sich John Dos Passos stets daran, wie schwierig es ist, "den Schlüssel zu finden, diese komplizierte Arabeske lesen zu können, die gedankenlos auf einem Grund von schierem Schmerz hingeschrieben wurde". Und er macht die beglückende Erfahrung, "die Wüste, dieses kalte purpurrote feuersteinerne Plätteisen, hat alles Gallige aus meinem Bauch, alles Runzlige aus meinen Gedanken weggebügelt." Verzichtbar erscheint in diesem überaus aufschlussreichen Buch lediglich der abschließende kurze Passus über eine Marokko-Reise im Jahr 1926, der wie angeklatscht wirkt.

John Dos Passos: Orient-Express

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork.

Nachwort von Stefan Weidner

Nagel & Kimche, München 2013

206 Seiten, 18,90 Euro

AmazonShop: Books, Maps, Videos, Music & Gifts About The Caucasus

John Dos Passos: "Orient-Express", Nagel & Kimche, München 2013, 206 Seiten

(dradio.de) Der amerikanische Schriftsteller John Dos Passos wollte 1927 eine

aufregende Reise machen und begab sich auf den Weg in den Orien. Nach der

Rückkehr schrieb er den Bericht - ohne Vorurteile und mit wohlüberlegten

Einschätzungen. Der 1927 veröffentlichte Band "Orient-Express" ist nun erstmals

auf Deutsch zu haben.

In Teheran stellt sich dem 25-jährigen Reisenden irgendwann die Sinnfrage: "Was will ich überhaupt im Orient? Was gehen mich diese welken Fragmente alter Ordnungen an, diese toten Religionen, diese Ruinen, gespickt mit den Larven der Geschichte?" Doch wenige Wochen später entschädigt den "a. O.", wie sich der amerikanische Orientreisende John Dos Passos gern abkürzt, in Babylon "eine Flasche Münchner Exportbier, kühl und beschlagen", für all die Strapazen, die er bis dahin hat durchmachen müssen.

Wie der bayerische Trunk in den Irak hat finden können? Dafür ist die koloniale Großmannssucht des deutschen Kaisers und dessen Traum von der "Bagdadbahn" verantwortlich. Mit dem Zug, zu Pferd, zu Fuß, mit dem Auto, dem Schiff sowie auf dem Kamel und einer wackeligen Wagonette, permanent Wind und Hitze ausgesetzt, reiste Dos Passos 1921 durch den Orient. Und wurde so zum Chronisten von Massakern (durch die Truppen Mustafa Kemals, des späteren Begründers der modernen Türkei), zum Dokumentaristen großen Flüchtlingselends (verschiedener, in den Kriegswirren hierhin und dorthin bugsierter Völker) und zum nüchternen Beobachter des Alltagslebens etwa in Eriwan oder Damaskus.

Seine Einschätzungen erweisen sich dabei als heute noch hochinteressant, weil sie nie ressentimentgeladen und immer reflektiert sind. John Dos Passos weiß, dass "wir Okzidentalen" im Orient meist nur eine riesige Projektionsfläche erkennen. Ihn überkommt bisweilen "eine Abscheu vor den ganzen romantischen Orientklischees, von denen es ja selbst im Orient wimmelt". Neugierig blickt er sich um, lässt sich nicht blenden von der Farbenpracht aus "papageiengrüner Seide", "rosa Staub" und unermesslich weiten "schlachtschiffgrauen" Ebenen, die willkürlich von fremden Besatzungsmächten gezogene Grenzlinien durchschneiden: "Das Landkartenspiel im Orient" - nicht die einzige Kritik des Amerikaners am "tödlichen Ansturm des Westens".

So war der vom späteren Gesellschaftskritiker keinesfalls verklärte Orient (dem hier vorherrschenden Islam stand Dos Passos denkbar fern) bereits seinerzeit angekränkelt von der "Tyrannei der Dinge", "dem ganzen Schund, den unsere Kultur für das Höchste hält, für den wir uns krummlegen und zu Tode rackern": "Henry Fords Evangelium von Arbeitsteilung und Standardisierung wird Herzen gewinnen, die Thales und Demokrit, Galileo und Faraday standhielten."

Bei all dem erinnert sich John Dos Passos stets daran, wie schwierig es ist, "den Schlüssel zu finden, diese komplizierte Arabeske lesen zu können, die gedankenlos auf einem Grund von schierem Schmerz hingeschrieben wurde". Und er macht die beglückende Erfahrung, "die Wüste, dieses kalte purpurrote feuersteinerne Plätteisen, hat alles Gallige aus meinem Bauch, alles Runzlige aus meinen Gedanken weggebügelt." Verzichtbar erscheint in diesem überaus aufschlussreichen Buch lediglich der abschließende kurze Passus über eine Marokko-Reise im Jahr 1926, der wie angeklatscht wirkt.

John Dos Passos: Orient-Express

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork.

Nachwort von Stefan Weidner

Nagel & Kimche, München 2013

206 Seiten, 18,90 Euro

AmazonShop: Books, Maps, Videos, Music & Gifts About The Caucasus

Labels:

Amazon,

Armenia,

Armenien,

Author,

Book,

Deutschlandradio,

Georgia,

Georgien,

John Dos Passos,

Podcast,

Radio,

Travelogue,

Writer

Wednesday, April 24, 2013

LESUNG UND KONZERT: Von Berlin nach Baku - Eine musikalische Revue. 24. April um 20.30 Uhr, Literaturhaus Frankfurt. (welt.de)

Eintritt: 14 , erm. 10 Euro

(welt.de) Ein Buch zu schreiben war für Christiane Rösinger nicht genug. Auf den Spuren des Eurovision Song Contests ist die Schriftstellerin und Liedermacherin im

letzten Jahr mit dem Auto von Berlin nach Baku gefahren. Über

ihre Reiseerlebnisse hat die Journalistin ein Buch geschrieben: "Berlin-Baku".

Aber Bücher können bekanntermaßen nicht singen. Deshalb hat Rösinger ihre

Abenteuer mit bulgarischen Männern, die auf Zigarren starren, türkischen

Transsexuellen und komischen Cappuccinos vertont. "Europa stärken - für seine

Bürgerinnen und Bürger, für seine Städte" lautet das Motto des Deutschen

Städtetages, der von diesem Dienstag bis zum 25. April zu Gast in Frankfurt ist.

Im Rahmen der Themenwoche kommt Rösinger am kommenden Mittwoch für ein Gastspiel

ins Literaturhaus. Gereist ist Rösinger übrigens mit einem alten Gebrauchtwagen.

Klingt romantisch. Das sei es aber nicht nur gewesen. So eine Reise müsse sehr

gut geplant werden, vor allem ohne Orientierungssinn und Navigationsgerät. Wer

das Autofahren für ökologisch bedenklich hält, dem entgegnet Rösinger: "Ich

fahre so gern Auto! Das Rumfahren ist doch immer das Schönste!"

(welt.de) Ein Buch zu schreiben war für Christiane Rösinger nicht genug. Auf den Spuren des Eurovision Song Contests ist die Schriftstellerin und Liedermacherin im

letzten Jahr mit dem Auto von Berlin nach Baku gefahren. Über

ihre Reiseerlebnisse hat die Journalistin ein Buch geschrieben: "Berlin-Baku".

Aber Bücher können bekanntermaßen nicht singen. Deshalb hat Rösinger ihre

Abenteuer mit bulgarischen Männern, die auf Zigarren starren, türkischen

Transsexuellen und komischen Cappuccinos vertont. "Europa stärken - für seine

Bürgerinnen und Bürger, für seine Städte" lautet das Motto des Deutschen

Städtetages, der von diesem Dienstag bis zum 25. April zu Gast in Frankfurt ist.

Im Rahmen der Themenwoche kommt Rösinger am kommenden Mittwoch für ein Gastspiel

ins Literaturhaus. Gereist ist Rösinger übrigens mit einem alten Gebrauchtwagen.

Klingt romantisch. Das sei es aber nicht nur gewesen. So eine Reise müsse sehr

gut geplant werden, vor allem ohne Orientierungssinn und Navigationsgerät. Wer

das Autofahren für ökologisch bedenklich hält, dem entgegnet Rösinger: "Ich

fahre so gern Auto! Das Rumfahren ist doch immer das Schönste!" Musikalische Revue zum neuen Buch

01.04.2013DE-Berlin - Volksbühne

17.04.2013

DE Bremen - Schwankhalle

18.04.2013

DE-Hamburg - Uebel & Gefaehrlich

23.04.2013

DE-Düsseldorf - Zakk

24.04.2013

DE-Frankfurt - Literaturhaus Frankfurt

25.04.2013

DE-Heidelberg - Karlstorbahnhof

26.04.2013

DE-Karlsruhe - Substage

27.04.2013

DE-Schorndorf - Manufaktur

28.04.2013

DE-München - Feierwerk

29.04.2013

AT-Wien - Casino Baumgarten

30.04.2013

AT-Wels - Alter Schlachthof

Berlin - Baku

Meine Reise zum Eurovision Song Contest

ca. 208 Seiten

Fischer

ISBN 978-3-10-092946-4

Preis € (D) 16,99 | € (A) 17,50

Fischer

ISBN 978-3-10-092946-4

Preis € (D) 16,99 | € (A) 17,50

Saturday, January 26, 2013

TRAVEL: Jessica Hynes: Tbilisi or bust (guardian.co.uk)

The Guardian,

The last time I travelled with my sister Zoe was a trip to Turkey 17 years ago. She beat all the men off the backgammon table, I tried to hire a moped without a licence and nearly crashed it, and my mother got so badly sunburned she had to stay in her hotel room. This trip was infinitely more sophisticated – not, as you might think, because we are old bags, but because Tbilisi is heaven on Earth. Not just because you can still smoke, or because the food you eat in every restaurant is fresh, seasonal and unlike anything you've ever eaten, or because you can drink usakhelauri, a wonderful light semi-sweet red wine (I am cradling a bottle to open on my sister's birthday). But also because, despite relentless onslaughts over centuries from unfriendly neighbours, the Georgian culture and spirit remain undimmed.

It was the Georgians I met while filming the BBC show World's Most Dangerous Roads whose enthusiasm, kindness and pride in their country inspired me to return. My sister is a fashion designer and jumped at the chance to join me. She and I travelled a lot as children, to stay with relatives in Canada and America in the summer holidays. As adults, we have both been all over the world for work, but rarely for pleasure. With five children between us and the busy, erratic schedules of self-employed mums, a weekend away from it all felt well overdue.