amour argent art automne belle bonne cadre chez coeur collection divers écran

Rechercher- · loeilduturfiste

- · wekendcourses./

- · infosvrai3.

- · church chapeaus

- · petes des.coures.centerblag

- · consultant lajois le roi marc

- · synthèse consultant lajois le roi marc

- · cheval lesartsausoleil

- · lesartsausoleil turf

- · background lesartszusoleil

merci à vous. olivier barde-cabuçon

Par Anonyme, le 10.04.2023

sacrée bonne femme. la version "bad ***" de marilyn, excessive. qu'est ce qu'elle m'a plu... http://chez-ra ou

Par chez-raoul, le 13.04.2020

ça donne envie de le lire

Par Anonyme, le 09.08.2018

merci pour vos commentaires élogieux !

si je puis me permettre, vous devriez insérer des sauts de paragraphe

Par Anonyme, le 11.06.2017

many thanks for the review of my book. merci beaucoup. http://www.mil larcrime.com.c enterblog.net

Par sam millar, le 22.04.2016

· HOLLYWOOD S’EN VA EN GUERRE : UNE PRIVÉE CONTRE LES NAZIS

· Jayne Mansfield 1967 : une éternelle gloire posthume

· Un Traitre de Dominique Jamet : une malsaine Occupation...

· RAGING BULL : UN UPPERCUTT AU COEUR SIGNE JAKE LA MOTTA

· « Occupe-toi d'Arletty ! » : un Gai Paris vert de gris

· PEREIRA ATTEND d'Antonio Tabucchi

· "LE CHINOIS" D'HENNING MANKELL : CRIMES POUR MEMOIRE

· L’ETE DE KATYA : QUAND TREVANIAN GOTHISAIT LE PAYS BASQUE

· UN PERE IDEAL : le gêne du tueur est il héréditaire ?

· LA TRILOGIE COSTE : LES TRES BONS ENGRENAGES D’OLIVIER NOREK

· UNE DOUCE LUEUR DE MALVEILLANCE : PLONGEE EN PSYCHE FATALE

· LA PENDUE DE LONDRES : CECI EST BIEN PLUS QU'UN FAIT DIVERS

· SYLVIA PLATH, CHRONIQUE D'UN SUICIDE ANNONCE

· LES NEUF CERCLES : ELLORY SUR LES TRACES DE JAMES LEE BURKE

· AMERICAN DESPERADO : SANGLANTE CONFESSION POUR CRIMINEL NE

Statistiques

Date de création : 30.03.2011

Dernière mise à jour :

02.02.2025

485 articles

PAYSAGES TROMPEURS : UN MARC DUGAIN DE COLLECTION

Midas de la bonne littérature et du cinéma sachant transformer en or pur tous les sujets qu’il aborde, Marc Dugain nous livre avec ses Paysages Trompeurs un opus dont il a le secret, édité par Gallimard dans une nouvelle collection dédiée à l’espionnage précisément dirigée par… Marc Dugain lui-même.

En prise directe avec l’actualité climatique, bien que retraçant des évènements romanesques survenus à la veille de l’élection de Joe Biden, son nouveau roman digne d’un thriller à la Robert Littell nous entraine dans les arcanes du renseignement moderne sur les talons d’un narrateur naviguant un peu malgré lui dans les eaux troubles de l’espionnage international.

Indéfectiblement lié à un agent porté disparu en mission dans une contrée africaine, au détour d’une opération clandestine ayant mal tourné, le voilà pris au piège de circonstances dramatiques dont il s’avère être moins le maitre d’œuvre que le jouet, manipulé par des forces et à des fins qui le dépassent.

Entre coups de théâtre et séquences coups de poing, rebondissements prenant la forme de flashbacks intimes, interactions entre la vie sentimentale du personnage et ses occupations professionnelles lui servant de couverture, ce roman haletant supérieurement écrit où s’entremêlent passions et déraison d’État se veut autant l’œuvre d’un habile conteur que d’un moraliste sachant et avec quelle acuité souligner les travers de notre époque.

Comment ne pas louer l’art narratif qui lui permet, tout en nous divertissant, de dénoncer l’instinct de mort qui nous pousse collectivement à solder l’avenir de notre planète sur l’autel d’un consumériste capitalistique aussi vain qu’aveugle, en laissant poindre néanmoins une petite lueur d’espoir à l’issue de cet excellent ouvrage de fiction.

RATTRAPE-LE ! : UN JAKE HINKSON VRAIMENT TRANSCENDANT

Après L’enfer de Church Street, L’homme Posthume, Sans lendemain et Au nom du bien, Jake Hinkston nous revient, toujours chez Gallmeister et dans une traduction de Sophie Aslanides, avec une intrigue dont il a le secret.

Élevé dans la religion, l’auteur sait à merveille dépeindre cette ambiance sudiste pesante où le poids des croyances l’emporte aujourd’hui encore sur le droit au blasphème tel qu’on tient à le pratiquer et à le défendre dans une société laïque, confinant la communauté qu’il décrit dans une dévotion aussi étouffante qu’intemporelle.

Lily, son héroïne, fille du pasteur d’une de ses églises autarciques aux contours sectaires qui pullulent en Arkansas, menace l’équilibre cultuel du cru depuis que du haut de ses 18 ans, elle est tombée enceinte de Peter, un des enfants de la paroisse avec lequel elle s’apprête à convoler, au grand dam de la mère du futur époux.

Seulement voilà, Peter a disparu. Et Lily de se lancer dans une croisade insensée pour le retrouver et le conduire jusqu’à l’autel, car elle ne saurait concevoir que son rejeton naisse hors mariage, le pêché de chair se suffisant déjà à lui-même au sein de sa famille.

Dans la mesure où la police n’a cure de ses demandes, Lily entreprend de remonter coûte que coûte à la source des ennuis de Peter, car elle n’envisage pas un seul instant qu’il l’ait abandonnée ainsi sans avoir une bonne raison.

D’une obstination sans faille, se moquant des conséquences de ses actes, elle en vient à déranger les plans d’un souteneur vindicatif qui pourrait bien avoir maille à partir avec Peter, bien que Lily peine à comprendre ce qui serait de nature à relier les deux hommes.

Épaulée contre toute attente par le demi-frère de sa mère qu’elle n’avait jamais rencontré jusque-là, personnage attachant auquel l’auteur prête des vertus insoupçonnées de redresseur de torts sous des allures de débonnaire colosse gay vivant seul avec son père adoptif, Lily déboule telle un chien dans un jeu de quilles au beau milieu d’un trafic d’êtres humains, microcosme criminel dont elle ne soupçonnait guère l’existence, phagocytée qu’elle était dans son petit monde biblique ouaté, en marge de la société violente américaine.

Ce choc de civilisations antagonistes prétexte à des séquences violentes et émouvantes selon les chapitres se fait roman initiatique au fil de rebondissements rondement menés par un auteur qui s’y entend pour décrire le désarroi de Lily comme son ouverture au monde, jeune Mère courage qui dynamite tout sur son passage avec une drôle de foi chevillée au corps.

Pour un récit dense et prenant qui nous conforte dans l’idée que Jake Hinkson est, à l'instar d'un Donald Ray Pollock, l’une des voix majeures des lettres américaines du 21ème siècle.

LES TEMPS DU PASSÉ : JACK REACHER À LA CHASSE AUX SOUVENIRS

A raison d’une vingtaine d’opus parus depuis 1997, publiés chez nous par un certain nombre d’éditeurs hexagonaux dont Calmann-Lévy depuis dix ans dans sa collection Calmann-Lévy Noir, les aventures de Jack Reacher se succèdent sans temps mort sur les rayonnages des librairies au point d’être devenues une franchise éminemment rentable et populaire des deux côtés de l’Atlantique.

Si les fans de l’ex-policier militaire à la stature de colosse ont pu diversement apprécié les deux transpositions à l’écran de ses exploits sous les traits de Tom Cruise, au physique sans rapport avec celui du redresseur de torts de papier mais plus charismatique cependant que le musculeux Alan Ritchson qui le personnifie dans la récente série éponyme diffusée sur Amazon, ils retrouvent avec plaisir dans une traduction d’Elsa Maggion le justicier nomade embarqué dans une suite de rebondissements dont Lee Child a le secret.

Se dirigeant par curiosité vers la petite ville de Laconia, coin paumé de Nouvelle-Angleterre où il lui semble bien que son père aurait naguère grandi, Reacher se heurte à une impasse administrative quand il s’ingénie à trouver la trace de ce dernier dans les archives de la ville.

Fonçant tête baissée dans les ennuis comme à son habitude, Reacher vole au secours d’une femme agressée nuitamment, explore les ruines d’un village où tout indique que ses grands-parents avaient élu domicile non sans déclencher l’ire des actuels propriétaires du lieu et s’approche graduellement d’un endroit malsain dont il est loin de se douter de la teneur exacte.

Avec un art consommé de la narration, Lee Child entremêle à son fil rouge Reacherien une intrigue haletante au sein de laquelle un jeune couple venu du Canada tombe par malheur dans les griffes d’un quatuor intrigant, lequel tient au beau milieu de nulle part un motel digne d’un film d’horreur, destinant pour leur plus grand profit les imprudents voyageurs à un sort peu enviable.

Horions et cadavres pleuvent une fois encore dans ce nouveau volet à suspens où Reacher surgit tel un éléphant dans un magasin de porcelaines, mais un éléphant aguerri sachant ne briser que ce qui doit l’être, en faisant montre d’un sens tout particulier de la justice à l’heure de solder ses comptes. Tant avec le présent que son passé, en découvrant au passage la vérité sur la jeunesse de son drôle de père.

Quand notre redresseur de torts et de tordus rouvre son album de famille tout en s'invitant à son insu dans un remake des Chasses du comte Zaroff, on peut être certain que ça déménage et malheur à ceux qui oseront le défier impudemment.

Une conclusion s'impose une fois le volume refermé : vivement le prochain Reacher !

J’ETAIS LE COLLABO SADORSKI, ROMAIN SLOCOMBE COGNE TRÈS FORT

Dernier en date mais pas nécessairement ultime volet des mésaventures crapuleuses de Léon Sadorski, flic collabo et fripouille de la police parisienne inspiré à Romain Slocombe par le parcours authentique d’un certain Louis Sadoski qui défraya la chronique pendant et après les heures sombres de l’Occupation, J’étais le collabo Sadorski débute là où s’achevait L’inspecteur Sadorski libère Paris, au moment où ce dernier tente maladroitement de se refaire une virginité au détour des évènements qui ensanglantent la capitale en cette fin août 1944.

Tombant de Charybde en Scylla, échappant au poteau d’exécution auxquels les résistants communistes le destinent au début du récit pour se retrouver prisonnier de ces derniers entre les murs d’un institut dentaire baptisé Institut George-Eastman du nom de son promoteur (le fondateur de Kodak qui se voulait champion de l’hygiène bucco-dentaire), le voilà sous bonne garde comme une bonne centaine d’autres de ses concitoyens, à la merci d’une escouade de FTP, redoutables francs-tireurs et partisans assoiffés de vengeance qui depuis cette prison improvisée entendent faire rendre gorge à ceux qu’ils appréhendent comme leurs ennemis héréditaires.

Entre dénoncés de la dernière heure, vrais collabos et innocents devenus les dommages collatéraux d’instructions bâclées ayant débouché sur autant de rafles illégales, Sadorski pense sa dernière heure arrivée tant la barbarie en ces lieux clos parait avoir changé de camp, son pedigree d’émérite traqueurs de juifs ne plaidant bien évidemment pas en sa faveur.

Tout en romançant ses chapitres avec un art de la narration et un sens du dialogue qui ne se dément jamais, Romain Slocombe reconstitue avec un luxe de détails toujours aussi glaçants le quotidien des séquestrés de cet Institut macabre dont on avait pu découvrir l’existence avec effarement il y a quelques années en lisant Ainsi finissent les salauds de Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, également édité par Robert Laffont.

Loin de dédouaner Sadorski pour la somme de ses vilénies commises tout au long des cinq précédents tomes de cette double trilogie d’exception, l’auteur le confronte derechef à la folie des hommes (et plus rarement des femmes) qui ont pris à leur tour le contrôle de la situation, en marchant dans les traces sanglantes des gestapistes qui les pourchassaient peu avant, les purges à la mode stalinienne prenant impunément le relais des sinistres exactions de la Carlingue.

Faisant fi de tout manichéisme, Romain Slocombe relate par le menu ces jours occultés par la plupart des livres d’Histoire, en faisant de son drôle de héros le témoin privilégié d’une épuration ponctuée d’atrocités qui en disent encore long aujourd’hui sur les tréfonds de l’âme humaine. A supposer qu’on puisse parler de suppléments d’âme au beau milieu d’un tel chaos meurtrier.

De rebondissements en retournements de situation, l’intrigue palpitante balaie tout un pan de notre Histoire contemporaine la moins reluisante qui soit, au gré de coups de théâtre où les salauds ne vont pas nécessairement croupir en enfer, en réservant à toute une galerie de personnages familiers (de l’épouse de Sadorski à ses anciens collègues en passant par certains habitants de son immeuble) ou inédits (une nouvelle conquête et son frangin milicien) un sort pas toujours enviable.

Avec son physique évoquant le Francis Blanche limier d’Un drôle de paroissien qui aurait hérité du vice combiné des Pieds Nickelés et des Ripoux de Claude Zidi, voire d’une absence de scrupules digne d’un nervi du Milieu, Sadorski semble n’avoir pas encore épuisé tout le potentiel romanesque que Romain Slocombe a placé en lui.

Tant mieux, serait-on tenté d’ajouter, car on a hâte d’apprendre comment il va bien pouvoir se sortir une fois encore du mauvais pas dans lequel nous le quittons à regret au terme de cet éblouissant nouvel opus qu’un grand prix littéraire serait bien inspiré de récompenser enfin cette saison.

LA MAFIA D’ÉTAT : QUAND L’ENTRE-SOI DES ÉLITES NUIT À TOUS

Grand reporter à l’Obs et spécialiste des questions touchant à la reproduction des élites au détriment de l’intérêt général (Les Intouchables d’État, Les Voraces), Vincent Jauvert livre avec La Mafia d’État parue ce mois-ci chez Points un salutaire réquisitoire contre cet entre-soi des hauts fonctionnaires s’auto-promouvant en rond, « en se moquant pas mal du regard oblique des passants honnêtes » comme aurait pu le chanter Brassens ou à peu près.

Dédaignant le citoyen lambda et ses problèmes de fins de mois de plus en plus criants, la caste dirigeante n’a eu de cesse depuis quelques dizaines d’années de s’accaparer les centres de décision politique et financier, en ne pensant qu’à ses propres intérêts qu’ils soient carriéristes ou bassement pécuniaires.

C’est ainsi que depuis sa sortie de l’ENA comme des grandes écoles ayant pignon sur rue (citons Polytechnique et Sciences Po), la flopée des diplômés des deux sexes gravitant autour du pouvoir s’ingénie à occuper les meilleures places, passant des conseils d’administration aux cabinets ministériels avec une même souplesse n’ayant d’égal qu’une totale absence de scrupules à se coopter les uns les autres, perpétuant des générations entières de notables, d’élus, d’appointés aux jetons de présence et autres spécialistes du pantouflage dans les corps constitués.

A base d’exemples édifiants à l'appui aussi précis que saisissants, l’auteur n’a aucun mal à démontrer en moins de 200 pages que la morgue et l’aplomb de ces messieurs-dames n’a eu de cesse de surmonter les obstacles législatifs et moraux que quelques vrais serviteurs de l’État ont bien tenté ici et là de dresser sur leur route.

Non content de s’accrocher à leurs privilèges tels des mollusques à leur rocher doré, ils en sont venus à considérer que tout leur est dû sans plus avoir de comptes à rendre à la collectivité, s’élevant au-dessus des contraintes et contrôles mis en place pour assainir la vie politique, au point que toute une frange de cette soi-disant élite échappe aux règles les plus élémentaires régissant le fonctionnement de la vie publique dès lors qu’on brigue des fonctions officielles.

Qu’ils détiennent les présidences d’agences d’État en se mettant en disponibilité de leurs corps d’origine (Conseil d’État, Inspection Générale des Finances ou Cour des Comptes) sans éprouver le besoin de cesser de cumuler des émoluments divers et variés ou qu’ils hantent les conseils d’administration en s’y démultipliant à la mode des Gremlins, ils ont tout en commun la même pseudo vertu de façade chevillée au cœur, battue en brèche par des pratiques quotidiennes passablement saisissantes et contestables.

On voit ainsi des énarques se lancer en politique pour passer plus commodément du public au privé par la suite, visant des fonctions électives en faisant fi de tout conflit d’intérêt pour s’enrichir le plus vite et le plus commodément possible, tout en faisant au passage voter au forceps ou à coups de 49.3 des réformes antisociales dont les effets, on s’en doute, ne risquent pas de les affecter de près ou de loin.

En mettant l’accent sur ces pratiques volontairement qualifiées de mafieuses au sens métaphorique du terme, qui soldent l’esprit comme les véritables conquêtes du Conseil National de la Résistance au seul profit d’un cénacle de happy few visant autant par ce biais au démantèlement de l’État et de ses services publics sous couvert de modernité qu’à leur enrichissement personnel, Vincent Jauvert tape aussi bien à gauche qu’à droite, pour converger vers les ors de la Macronie et de ses bons thuriféraires qui depuis 2017 se gavent sans vergogne à leur tour.

Souhaitant comme il le précise dans le prologue de son ouvrage « ne pas abandonner aux démagogues la critique des élites » en citant là Jacques Julliard, il entend faire œuvre de salubrité publique pour éviter qu’au nom d’une omerta commode on en arrive à faire le lit des extrêmes de tous poils.

Il en va en effet du devoir d’inventaire du comportement de nos élites comme du droit au blasphème. Méfions-nous de ceux qui répondent « oui, mais… » quand on vise à parler-franc, en finissant par jeter l’anathème sur les partisans de la liberté d’expression sous toutes ses formes. Il en va ni plus ni moins de la pérennité de notre République sociale et laïque et ce ne sont pas les résultats des toutes récentes élections législatives transalpines qui nous démontreront le contraire !

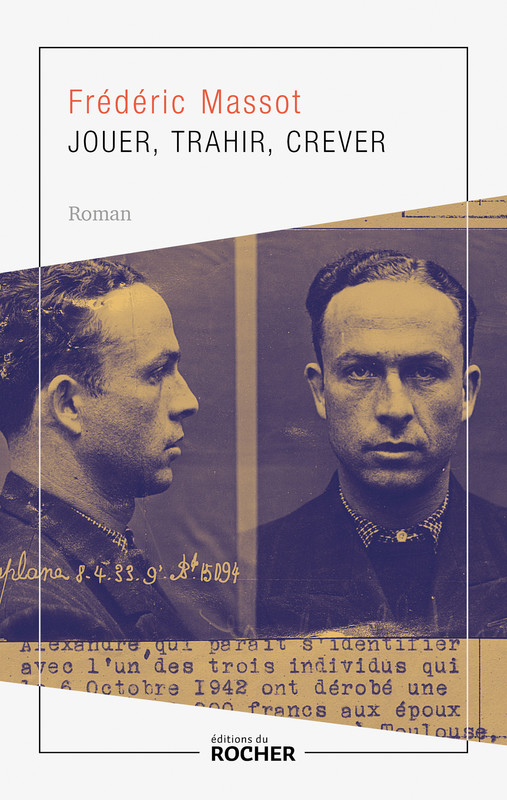

JOUER, TRAHIR, CREVER : VIE ET MORT D’UN CAPITAINE DE L’EDF

Qui se souvient d’Alexandre Villaplane ?

Qui se rappelle du patronyme comme du destin de ce joueur émérite des années 30, capitaine de l’Equipe de France de football expédiée par paquebot à Montevidéo en 1930 pour y disputer la toute première édition de la Coupe du Monde ?

Qui a encore en mémoire ses dribbles, son allant qui fit les beaux jours de clubs sudiste et parisien avant que le ballon rond ne devienne un sport professionnel et que lui-même ne s’oriente vers une carrière bien moins glorieuse ?

Car Alexandre Villaplane, né Villaplana en Algérie en décembre 1904, surnommé le bel Alex par ses nombreuses admiratrices, va connaitre un singulier destin une fois ses crampons raccrochés.

Après une fin de carrière sportive en dents de scie, cette star du ballon rond habitué à la vie parisienne et aux honneurs entend ne pas renoncer à son train de vie princier.

Pour ce faire, le voilà qui magouille aux courses, fricote avec des individus peu recommandables, tripatouillant dans les casinos de la Riviera pour se retrouver dans le collimateur de la justice à force de se montrer plus volontiers Pied Nickelé de la carambouille que grand escogriffe à l’instar d’un Stavisky.

Tombant de Charybde en Scylla, l’ex-star des terrains aborde la drôle de guerre puis l’Occupation avec la roublardise d’un bonimenteur qui flaire là l’occasion de se refaire, à l’heure où des affairistes de tous poils s’en viennent collaborer avec les nazis souvent moins par conviction que par appât du gain.

Sa gloire passée tout autant que son casier judiciaire lui servent de sésame auprès d’un milieu qui entend mettre la capitale en coupe réglée sous la férule hitlérienne, s’acoquinant avec le gotha de la racaille parisienne au point de devenir un membre à part entière de la sinistre Carlingue, la gestapo française du 93, rue Lauriston dirigée par le redoutable Henri Lafont.

Escroc à la petite semaine divertissant le Big Boss au point que ce dernier lui pardonne ses ratages de franc-tireur de l’arnaque, Villaplane se compromet dans les plans les plus vils, allant jusqu’à endosser l’uniforme nazi en prenant la tête d’une brigade de nord-africains antisémites chargée d’éradiquer des réseaux résistants dans le Sud-Ouest.

Prétendant lors de son arrestation puis de son procès n’avoir jamais commis aucun crime, se dédouanant de sa vénalité en mettant en avant les dizaines de concitoyens qu’il serait parvenu à sauver, l’ancien complice d’Emile Buisson (l’ennemi public numéro un campé par Jean-Louis Trintignant dans Flic Story) et ci-devant serviteur de l’occupant avec un zèle guère dégoûté se retrouve devant les Assises aux côtés de Lafont et Bonny (fameux flic marron devenu la seconde tête pensante de la Carlingue), jouant après la Libération sa tête à quitte ou double.

Condamné à mort et exécuté dans la foulée en décembre 1944, Villaplane retrouve dans ses derniers instants comme par ironie du sort le bois des poteaux vers lesquels il filait droit au but dans sa jeunesse, adossé en mode cible à ces derniers pour endurer dans sa chair les tirs du peloton chargé d’appliquer la funeste sentence.

S’interrogeant sur ce singulier destin en menant là une enquête palpitante, Frédéric Massot confronte les faits à une certaine morale, celle précisément dont Villaplane s’était départi, aveuglé par cette soif de profits qui lui fût fatale.

En jugeant moins l’homme faillible que l’époque et son climat délétère, l’auteur n’occulte aucun pan de l’existence écourtée de son sujet, qu’il s’agisse du portrait intime qu’il dresse de ce père aimant mais maladroit, du sportif bringueur aux prises avec un système déjà quelque peu corrompu et corrupteur et bien sûr du suppôt des nazis s’étant à jamais rendu coupable selon la formule consacrée d’intelligence avec l’ennemi. Quand bien même tout indique qu’il en manquait cruellement, lucre et vénalité primant chez lui sur toute forme de considération politique.

Loin d’une quelconque entreprise de réhabilitation, voilà une œuvre salutaire parue ce mois-ci aux Éditions du Rocher qui en un peu plus de 230 pages nous replonge avec savoir et talent au cœur d’une sale époque qui sut comme rarement révélée le pire et le meilleur de nos concitoyens.

Et qui a le mérite d'édifier au passage les jeunes générations sur les choix déplorables des uns comme le courage des autres, nous renvoyant à nos propres contradictions ainsi qu’à une part d’ombre de notre mémoire collective que d'aucuns s'emploient de nos jours à ripoliner en faisant montre d'un révisionnisme parfaitement abject, zélateurs d'un " Travail, Famille, Patrie " à combattre sans rémission.

LA PESTE SUR VOS DEUX FAMILLES : GUERRE MAFIEUSE A LA RUSSE

Quand l’auteur de La Compagnie nous plonge au cœur des mafias russes au détour de son dernier ouvrage en date, paru chez Flammarion dans une traduction de Pierre Ménard, le lecteur peut s’attendre à se délecter durant 304 pages menées à un train d’enfer.

Brodant et avec quel talent autour du mythe de Roméo et Juliette, Robert Littell profite de la trame de cette love story forcément contrariée pour brosser le tableau d’une Russie livrée aux clans mafieux à l’orée des années 90, chaque faction se battant tout autant pour sa propre survie que pour prendre le contrôle des opérations frauduleuses moscovites.

Face à une police désemparée qui en est réduite à compter les points quand la guerre fait soudain rage entre truands de tous bords, la toute-puissance de ses hommes de l’ombre n’a d’égal sous la plume de Littell que leur férocité à régner sans partage sur tous les trafics possibles.

Nous entrainant en guise de scène d’ouverture en plein cœur d’une colonie pénitentiaire abritant au fin fond de la Sibérie la lie des truands de l’URSS, le roman nous familiarise d’emblée avec Timour le Boiteux, redoutable chef des Ossètes qui malgré son handicap physique règne d’une main de fer sur toute une smala de séides qu’on retrouve près de deux décennies plus tard, solidement installé au faîte du pouvoir criminel de la capitale soviétique.

Le retour au bercail de son fils Roman en provenance de Londres agit un peu comme le détonateur d’une lutte sans merci que vont se livrer Ossètes et juifs, Roman ayant la mauvaise idée de s’éprendre de Yulia, la fille de l’israélite Caplan, rival affiché de Timour.

Avec humour et style, Robert Littell tempère l’ultra violence de son propos ponctué de séquences dantesques mais également picaresques, en maitrisant de bout en bout une salve de chapitres rondement menés par le biais desquels on fonce tête baissée vers un final aussi inéluctable qu’explosif.

En imaginant sans peine quel excellent long métrage pourrait en tirer un réalisateur inspiré, quelque part entre une sage mafieuse à la Scorsese et un opus à la John Wick.

L’HOMME PEUPLÉ : GRANDE PARTIE DE CAMPAGNE DE FRANCK BOUYSSE

Paru cette semaine chez Albin Michel, L’Homme Peuplé de Franck Bouysse entraine le lecteur dans un univers campagnard cher à l’auteur de Né d’aucune femme, au cœur d’un espace rural préservé de la modernité, comme en dehors du temps.

De temps, il est justement question dans cet opus qui expédie un romancier en quête d’inspiration et de quiétude sur des terres à frimas, quelque part en France, dans une ferme devenue sa tanière, aux contreforts d’un petit village comme il en existe des milliers.

Temps présent et temps passé, narration alternant réminiscences et actions contemporaines, Bouysse s’y entend pour nous plonger dans une ambiance étrange, mystérieuse voire menaçante, sur les traces de son double potentiel (bien que contrairement à Harry, lui ne parait guère subir l’angoisse de la page blanche) aux prises avec des évènements qui dépassent son entendement.

Dans une langue poétique et même parfois lyrique, où à l’instar des grands romanciers américains la nature devient au fil des pages un personnage à part entière et non une simple toile de fond du récit, il sait admirablement nous intriguer et nous dérouter en digne héritier de Giono ou du Marcel Aymé de La Vouivre et de La Table aux Crevés.

Au cœur de ce rude terroir où superstitions et jalousies paysannes se cristallisent jusqu’à déboucher sur le plus terrible des drames, Harry va trouver matière à renouer avec les mots en auscultant malgré lui les maux de cette petite communauté jalouse de ses secrets et de ses fantômes entre amour et haine, désirs et vengeance aveugle.

Pour former une œuvre authentique et singulière transcendant les genres, peuplée comme son titre l'indique pour ne pas dire habitée, dont on se gardera de dévoiler la part d’énigme qu’elle colporte au gré de chapitres inspirés, en formant le vœu qu’elle permette à son auteur de décrocher cet automne un prix littéraire amplement mérité.

LES HEURES FURIEUSES : LE SILENCE ET LES OMBRES D’HARPER LEE

Édité récemment en poche par Pocket après une première sortie en grand format chez Sonatine, Les Heures Furieuses évoque sous la plume de Casey Cep dans une traduction de Cindy Colin Kapen la carrière littéraire d’Harper Lee (1926-2016), célébrissime auteur de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, adapté par Hollywood sous le titre français de Du Silence et des Ombres avec Gregory Peck en vedette.

Phénomène éditorial sans guère d’égal, ce roman sudiste vendu à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires à travers le monde depuis près de soixante ans apporta fortune et gloire à Harper Lee qui n’en demandait pas tant.

Devenue millionnaire en dollars malgré elle, cette auteure à la personnalité aussi iconoclaste qu’attachante n’aura finalement publié que ce seul chef d’œuvre, si on met de côté un manuscrit de jeunesse sorti en librairie longtemps après.

Toutefois, loin de se reposer sur ses lauriers dorés, Harper Lee s’était bel et bien consacrée à un autre projet, en plus d’avoir contribué à De Sang Froid de son ami d’enfance Truman Capote auprès duquel elle fit office d’assistante de luxe durant toutes les investigations de terrain qu’ils menèrent quand Capote décida de se pencher sur ce fait divers, dont il allait faire le True Crime le plus fameux des lettres américaines.

Dans la lignée de cette synthèse parfaite entre littérature et journalisme, après avoir eu vent d'un fait divers non moins marquant ayant défrayé la chronique en Alabama, Harper Lee entreprend dans les années 70 de s’emparer de ce sujet intrigant pour en faire celui de son nouvel opus.

Au cœur d’une petite communauté noire de ce Sud profond qu’elle connait bien pour y avoir grandi, Harper Lee marche sur les traces sanglantes du révérend Willie Maxwell, un pasteur soupçonné d’être un tueur en série, passé maitre dans l’art d’escroquer les compagnies d’assurance en contractant des polices sur la tête des membres de sa famille, avant de les occire de telle sorte que médecine légale et justice aient toutes les peines du monde à démontrer son implication dans ces décès d’apparence accidentels.

Figure diabolique que d'aucuns soupçonnaient de pratiquer le vaudou, Maxwell voit ainsi disparaitre à la suite ceux qui lui sont réputés chers, qui une fois retrouvés sans vie en bordure d’une route déserte lui permettent de récolter les bénéfices de ces agissements coupables.A ceci près que grâce à un avocat blanc expérimenté et des faisceaux de présomption ne constituant pas pour autant des preuves formelles, Maxwell échappe à la prison à plusieurs reprises.

Mais pas à une forme de justice immanente personnifiée par un proche de sa dernière victime, qui le jour même de ses funérailles abat le révérend devant 300 témoins, avant de se rendre à la police et d’être traduit devant le juge en prenant précisément pour défenseur le fameux avocat de sa cible. Lequel n’a guère de mal à le tirer de là, dans le climat passionnel qu’on imagine sans peine.

Interrogeant tous les acteurs encore en vie et les témoins de ce drame à rebondissements multiples ayant durablement endeuillé cette rude contrée, Harper Lee rassemble assez de matériel pour envisager de trousser une œuvre au moins aussi retentissante que De Sang Froid ou Le Chant du bourreau de Norman Mailer.

Toutefois, comme le raconte très bien Casey Cep qui non contente de restituer les tenants et les aboutissants du fait divers à l’origine de l’enquête de Lee le replace dans son contexte historique et social, tout en se penchant sur la vie de cette dernière en biographe évitant les pièges de l’hagiographie, Lee peine à trouver le bon angle narratif pour mettre ses notes en musique, tout en luttant contre ses addictions et sa mélancolie latente.

Le tout mâtiné des conséquences inattendues de son succès éditorial qui parait avoir tari sa verve au point que l’angoisse de la page blanche ait bien pu avoir raison de sa soif d’écrire.

S’il n’est pas impossible non plus que Lee soit parvenue à rédiger un premier jet de l'ouvrage qu'elle projetait d'accoucher tôt ou tard, demeuré introuvable à ce jour si tant est que ce Graal existe, Les Heures Furieuses plutôt que de nous perdre en conjectures sur cet aspect des choses parvient surtout à raviver magistralement le souvenir d’une romancière hors norme.

Et dont la vie fut probablement le meilleur de ses trop rares romans, confirmant à quel point la réalité s’avère vraiment capable de dépasser la plus folle des fictions.

LA TRAQUE : UN PREMIER POLAR CISELÉ PAR UN VÉRITABLE ORFÊVRE

Quand l’ancien patron du 36, Quai des Orfèvres se lance dans l’écriture, cela donne un roman teinté de vérisme qui tient autant en haleine qu’une pleine saison de la série Braquo d’excellente mémoire.

Bernard Petit, puisque c’est lui dont il s’agit, nous livre cet été chez Pocket (après une parution en grand format chez Fleuve Noir en février 2021) une course poursuite au long cours des deux côtés de la frontière franco-belge, sur les traces d’un gang de fourgonniers, autrement dit de braqueurs de fourgons blindés, capables d’employer les grands moyens et de semer des cadavres derrière eux pour s’emparer du magot qu’ils convoitent.

Avec un sens du détail dans sa description des procédures qui témoigne d’une connaissance intime de tout ce qu’il décrit, y compris dans les liens qui peuvent se tisser entre flics et voyous, il sait happer le lecteur dès l’entame d’un récit qui se dédouble parfois pour mieux nous égarer en chemin, au détour de flashbacks lui permettant de relater par le menu ce qui peut rapprocher des marginaux sans autre loi que la leur et ceux chargés de faire respecter le code pénal.

Il est aussi question avec lui de la fascination qu’exerce ce milieu très particulier auprès de quidams et on pense là au personnage du concessionnaire de voitures de luxe gravitant autour de la sphère de ces « beaux gosses » qui défouraillent à la mode du Far West dès que leur liberté s’avère menacée.

En décrivant au mieux tout ce qui relève des interactions entre institutions tant judiciaires que politiques, mais également des rapports hiérarchiques tendus comme des ambitions abrasives entre services concurrents (chez lui, la guerre des polices n'est pas morte !) brossant les portraits de collègues de fiction inspirés sans doute de pas mal de trajectoires personnelles côtoyées durant sa carrière, Bernard Petit livre un polar qui sonne franc du collier et qui en dit long aussi sur le désarroi de ceux qui servent leurs concitoyens au péril de leur vie et pour une reconnaissance somme toute mesurée.

Comme dans un long métrage d’Olivier Marchal, ça tangue et ça cartonne sec, avec tous les ingrédients pour faire en cas d’adaptation sur grand écran un vrai bon film policier comme on les aime.

Bref, la bonne pioche ou plutôt le bon poche à se procurer pour se faire la belle à l’ombre de la canicule ambiante !